自己解決チャネルの重要性と課題 - コスト削減がもたらす落とし穴とは

自己解決チャネルの重要性と課題 - コスト削減がもたらす落とし穴とは

企業が顧客対応の効率化を目指す中で、最近注目されているのが「自己解決チャネル」です。カスタマーサポートにおいて、ユーザーが自分自身で解決できる手段として、主にチャットボットやFAQページがある。これらは、企業にとってはコスト削減や業務効率化を図るための手段ですが、その運用にはさまざまな落とし穴が潜んでいます。実際の調査結果をもとに、この問題を深掘りしてみましょう。

自己解決の現状

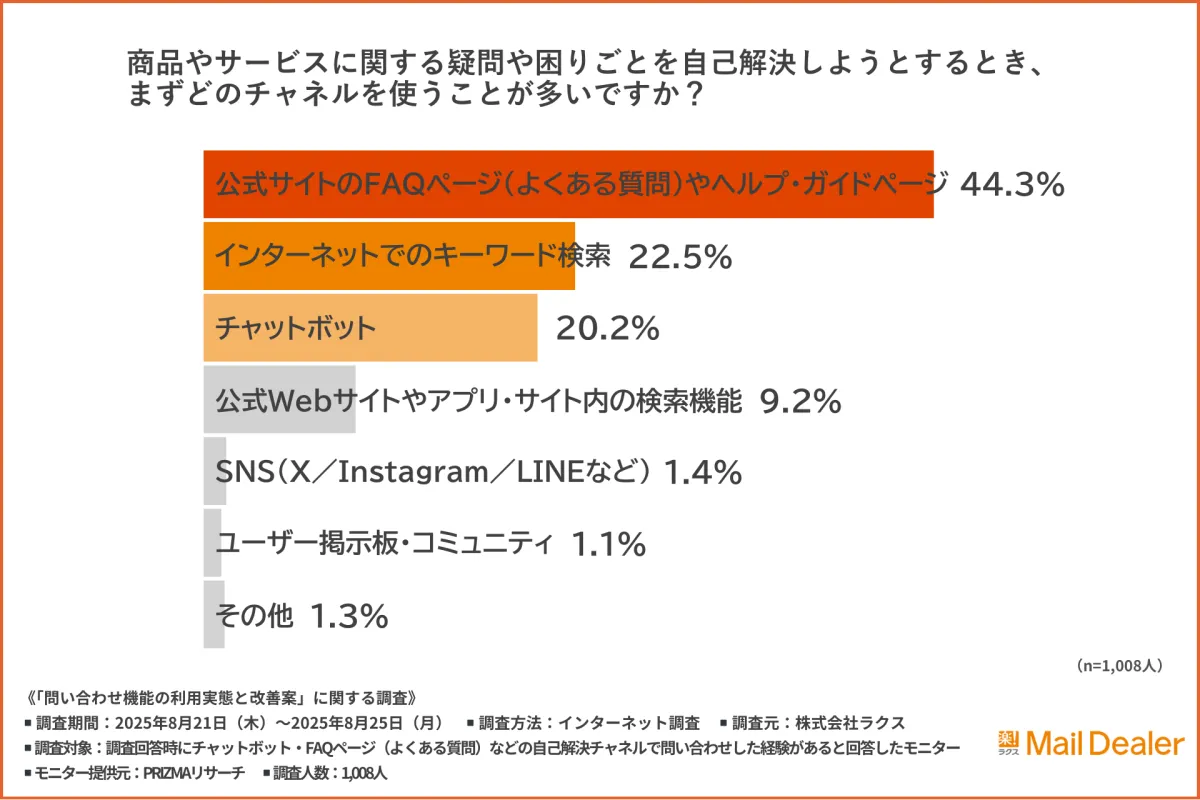

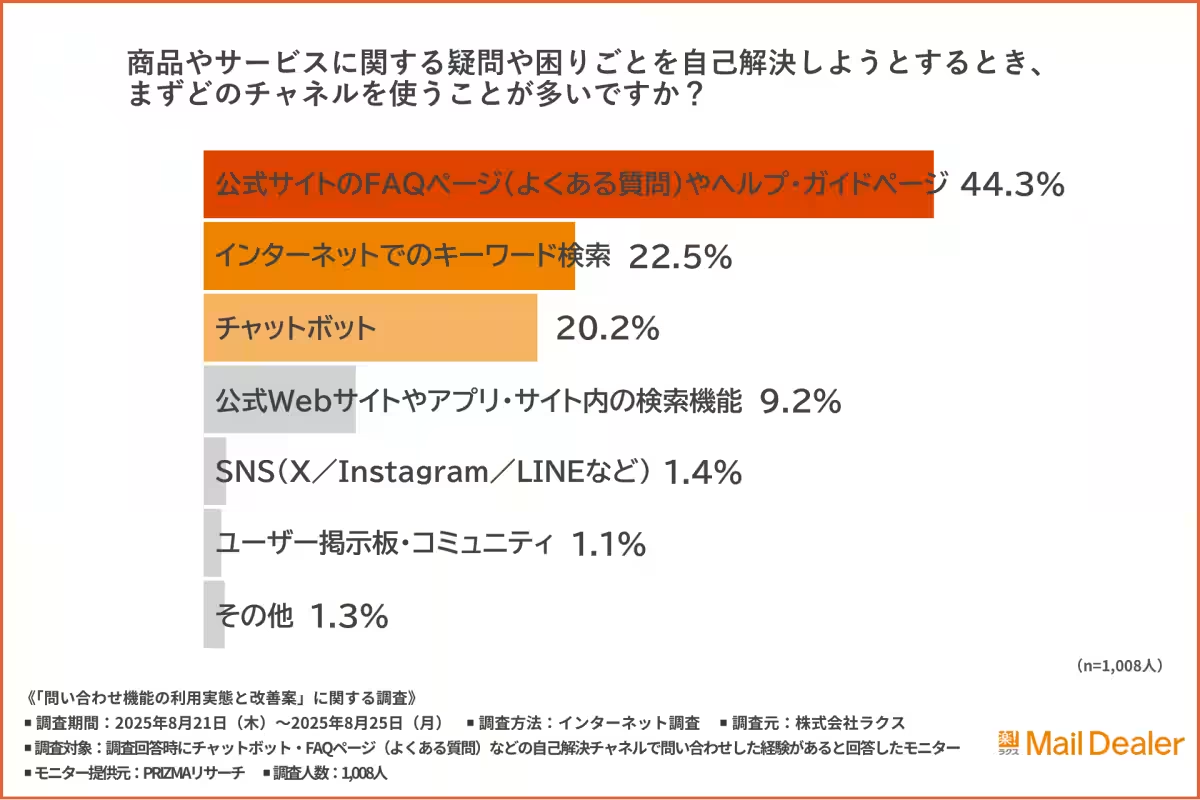

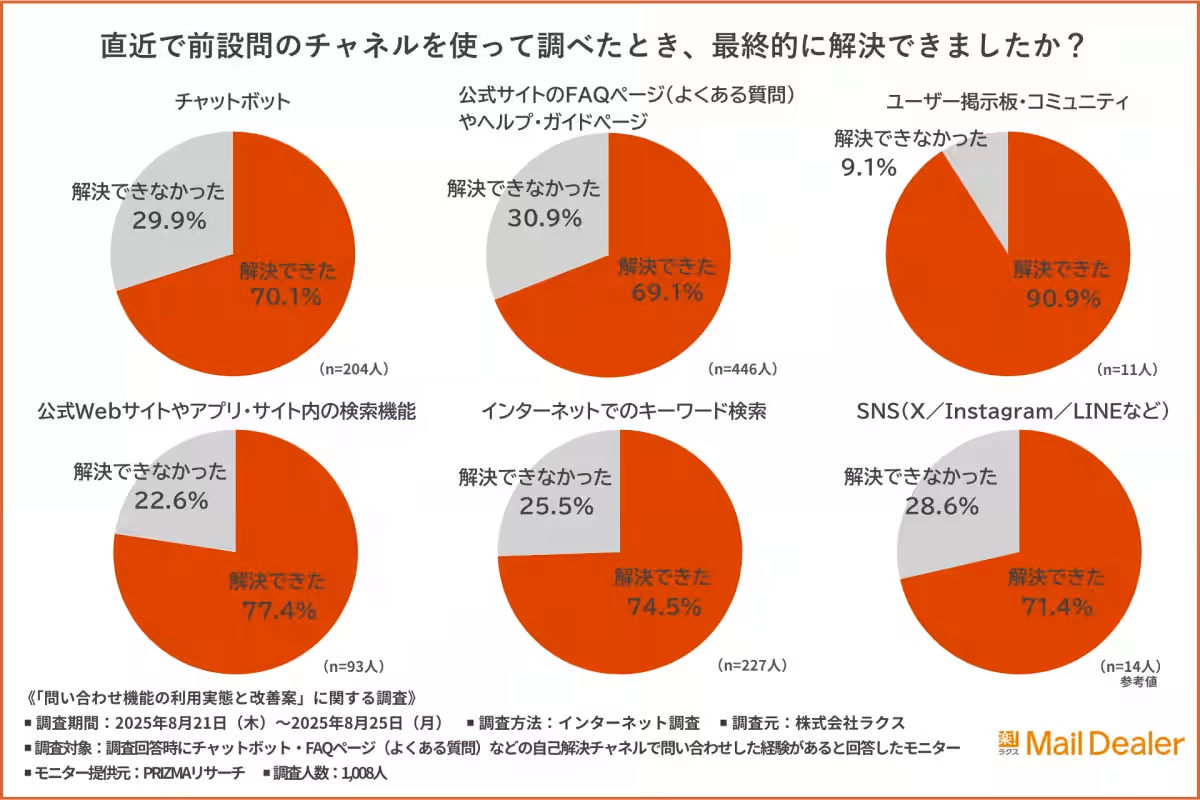

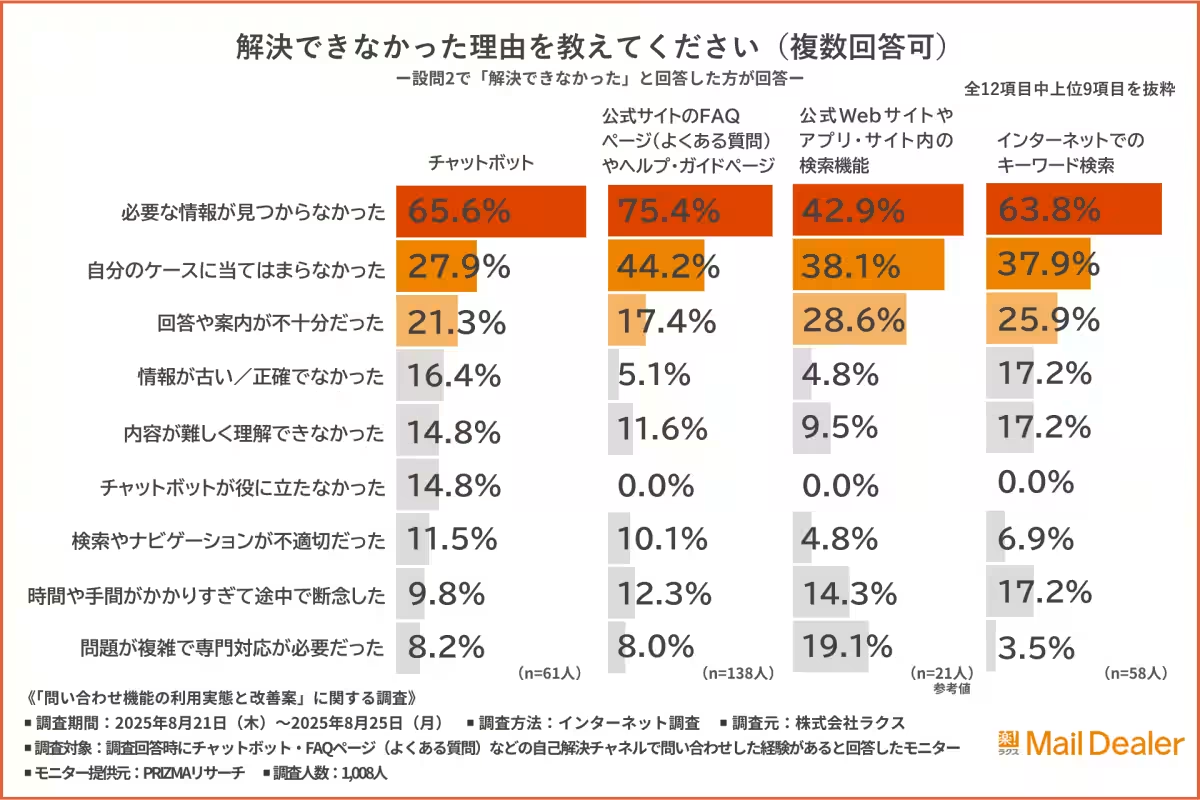

株式会社ラクスが実施した調査によると、商品やサービスに関する疑問を解決する際、利用者の44.3%が「公式サイトのFAQページ」を最初に利用していることが分かりました。そして、自己解決チャネルでの解決成功率は約7割ですが、残りの約3割は「結局は有人対応」に頼っています。理由としては「必要な情報が見つからない」や「自分のケースに当てはまらない」といったものが挙げられ、このことは自己解決チャネルの情報網羅性や適応力不足を浮き彫りにしています。

チャネル選択の影響

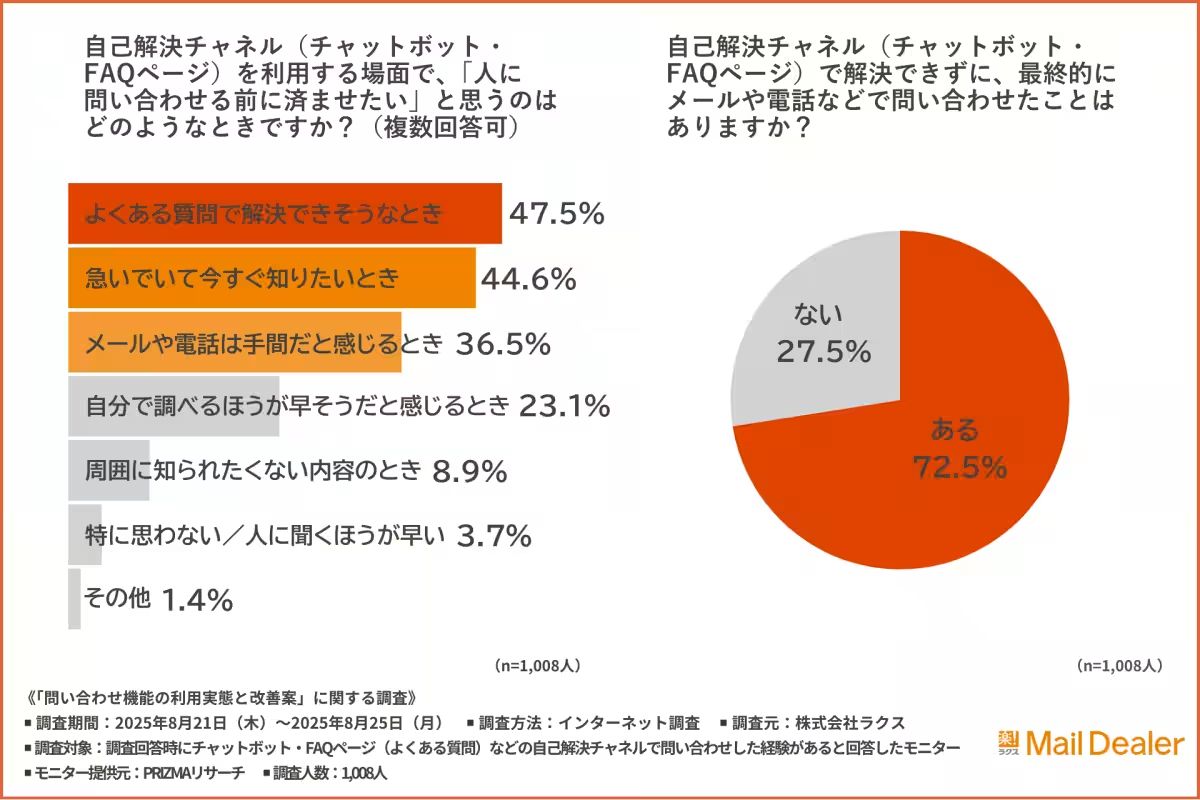

自己解決チャネルを利用するユーザーは、まず「よくある質問で解決できそうなとき」や「急いでいて今すぐ知りたいとき」などにアクセスします。このため、チャネルの設計には「迅速かつ簡便な導線設計」が求められることが明らかです。特に、直感的に操作できることは、57.5%のユーザーが重視しているポイントであり、使いやすさは非常に大切な要素だと言えます。

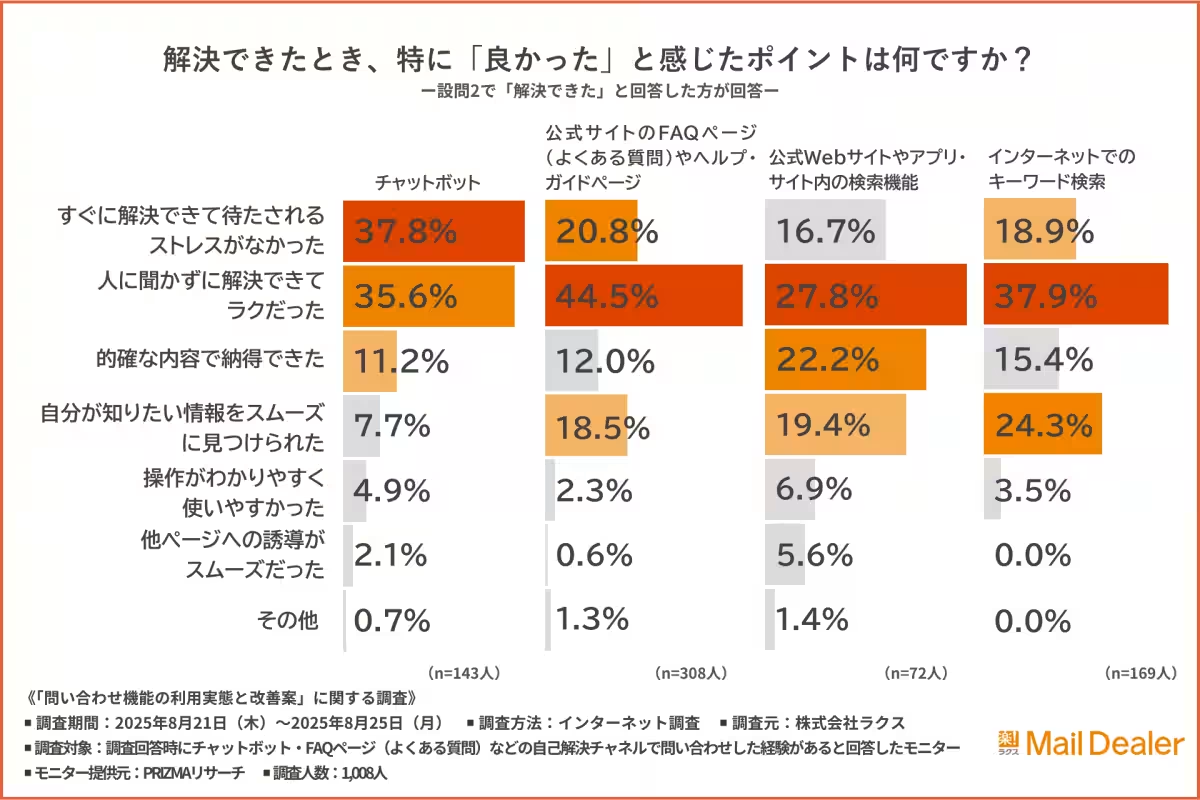

調査の結果によると、チャットボットやFAQページにおいても「非対面での手軽さ」と「ストレスなく即時解決できる」点が評価されていますが、一方で解決できなかった場合の不満も多く聞かれています。これらの課題を解決しない限り、ユーザーは有人対応に移行せざるを得ないのです。

ユーザーが求める情報

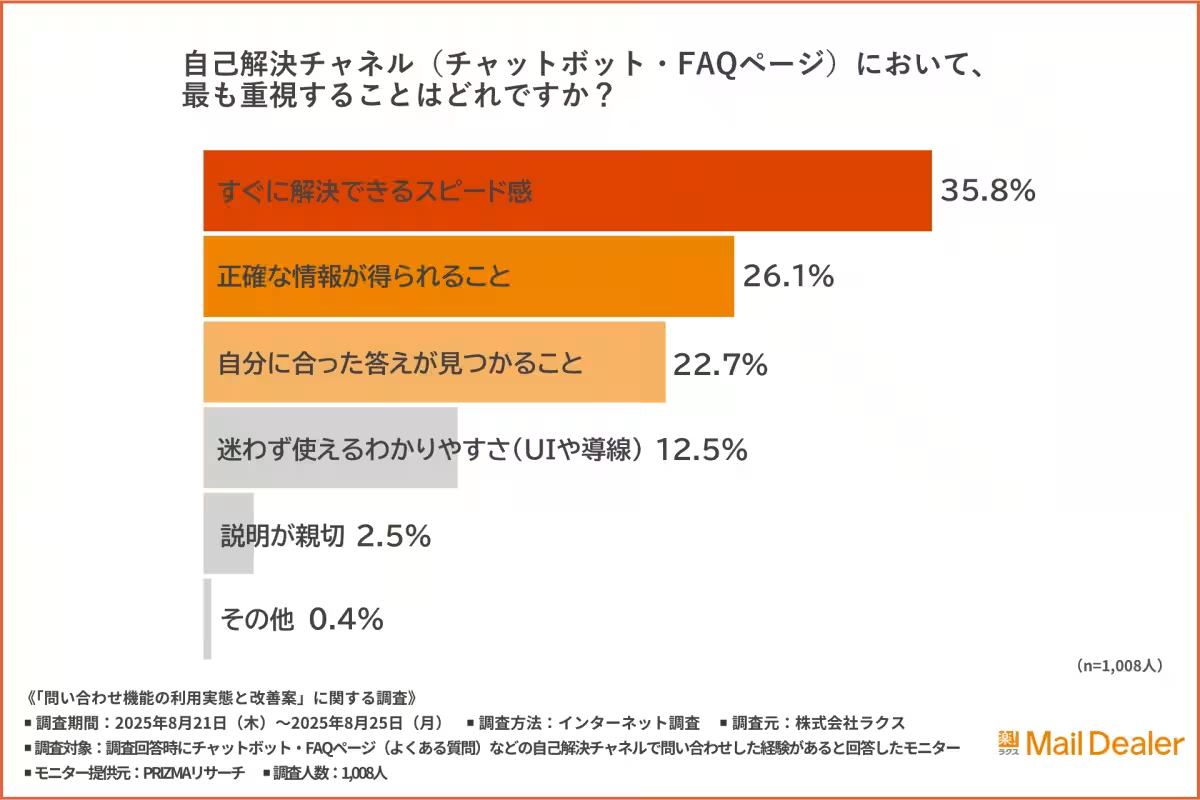

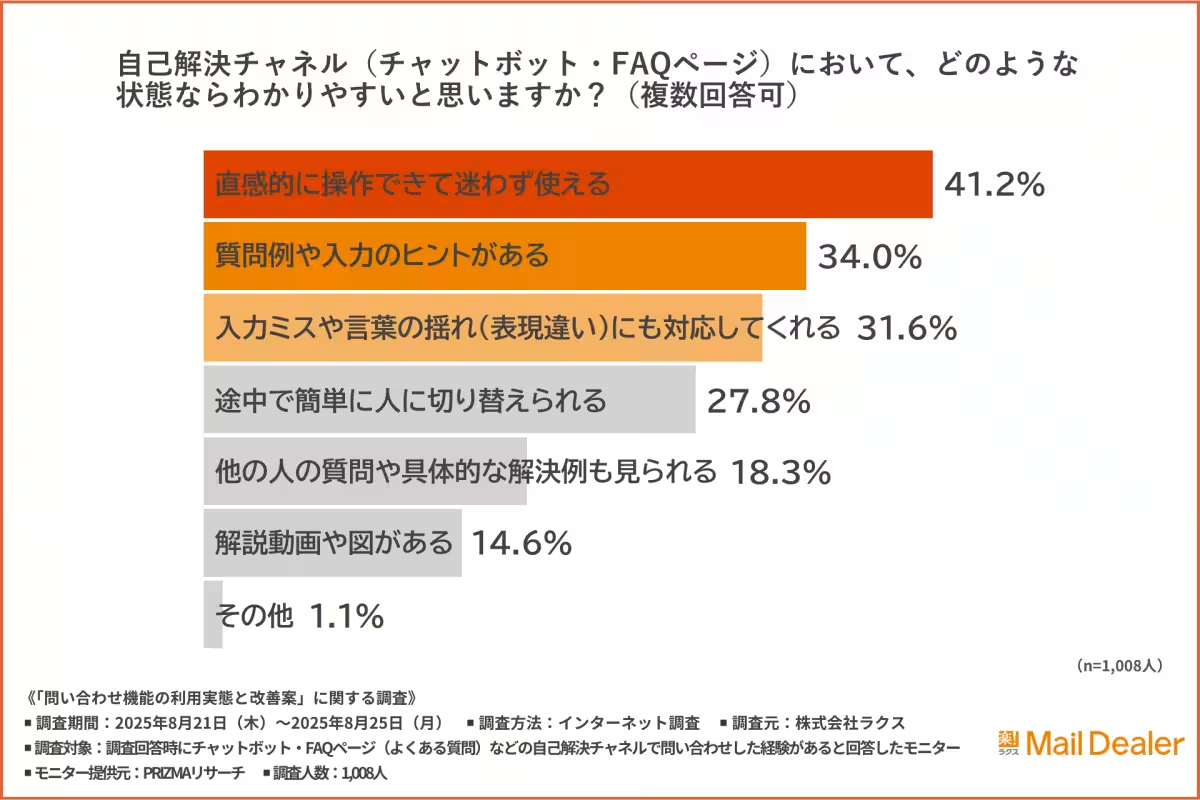

次に、自己解決チャネルにおいてユーザーが最も重視する点は「スピード感」です。調査によれば、35.8%のユーザーが「すぐに解決できること」を重視しているという結果も出ています。また、正確な情報やパーソナライズ性も重要で、これらをバランスよく提供できるチャネルは成功の鍵となるでしょう。そして、ユーザーが「わかりやすい」と感じる条件としては、直感的な操作や入力のヒント、言葉の揺れへの柔軟な対応といったUX要素も大きな役割を果たしています。

まとめ

今回の調査から、自己解決チャネルは有用である一方、約7割のユーザーが解決できずに有人対応に移行していることが分かりました。このため、必要な情報が網羅されていないことや、ユーザーの個別の事情に適応できないことが課題です。企業は、自己解決チャネルをアップデートするだけでなく、未解決時にスムーズに有人対応に引き継ぐ体制を整えることがとても重要です。顧客満足度を高めるためには、こうした点を意識した改善が必須なのです。この取り組みが、企業全体の信頼構築や顧客の満足度向上に直結することは間違いありません。 今後も、この分野でのさらなる進化が期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。