AI時代におけるプロダクトオーナーシップの新たな形とは

AI時代におけるプロダクトオーナーシップの新たな形とは

デジタルハリウッド株式会社が運営するエンジニア・起業家の学校『G's』が実施した意識調査が、AI技術の普及がプロダクト開発にどのように影響を与えているかを鮮明に示しています。調査の結果は、AI駆動開発時代における「プロダクトオーナーシップ」の概念や、エンジニアとして求められる資質について新たな視点を提供します。

調査の背景

生成AIの進展により、開発工程が大きく変わりました。要件定義からコード生成、テスト、さらにはドキュメント作成に至るまで、AIは多岐にわたって活用されています。しかし、その利便性の裏には、「これは本当に自分が創ったものなのか?」という根本的な疑問が浮かび上がります。G'sはこの問題を理解してもらうために、285名を対象に調査を行い、AI時代におけるプロダクトオーナーシップの重要性を探ります。

調査サマリー

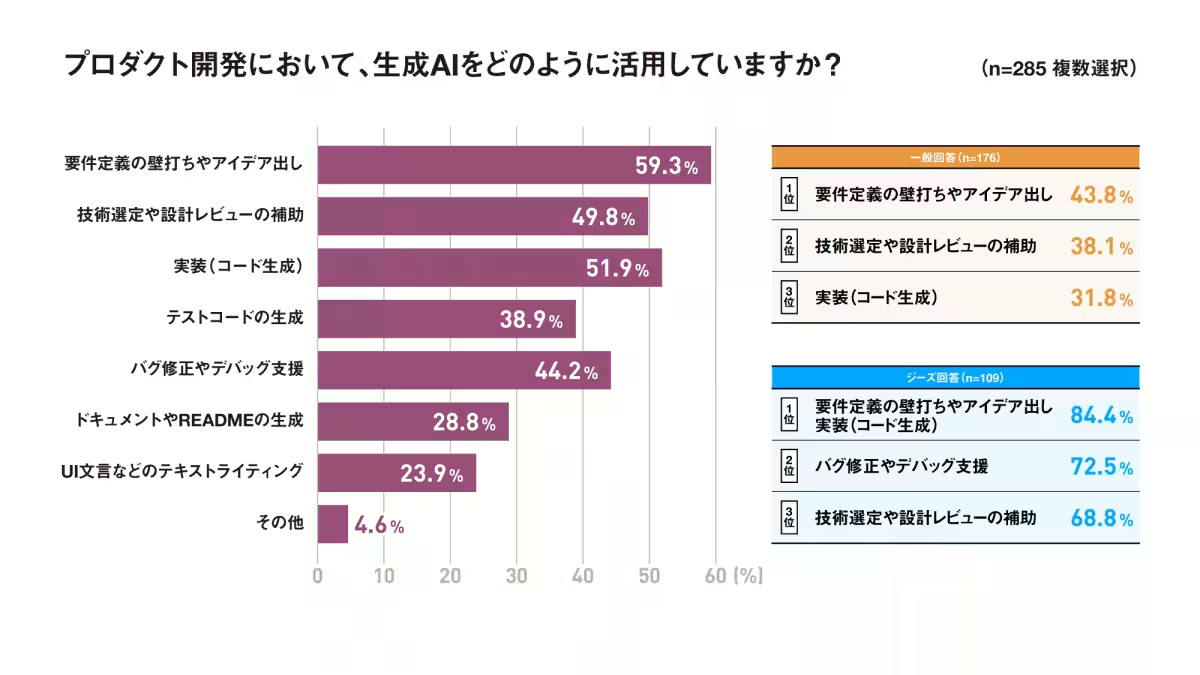

調査における主な結果として、まず生成AIを使用した開発工程での活用状況は明らかになりました。約6割の方が要件定義やアイデア出しの段階でAIを使用しており、開発過程でAIを共創パートナーとして見なす進展が認められます。また、プロダクトオーナーシップについては、AIが生成したコードを理解した場合に8割以上が「自分が作ったプロダクトだ」と評価している点も注目されます。

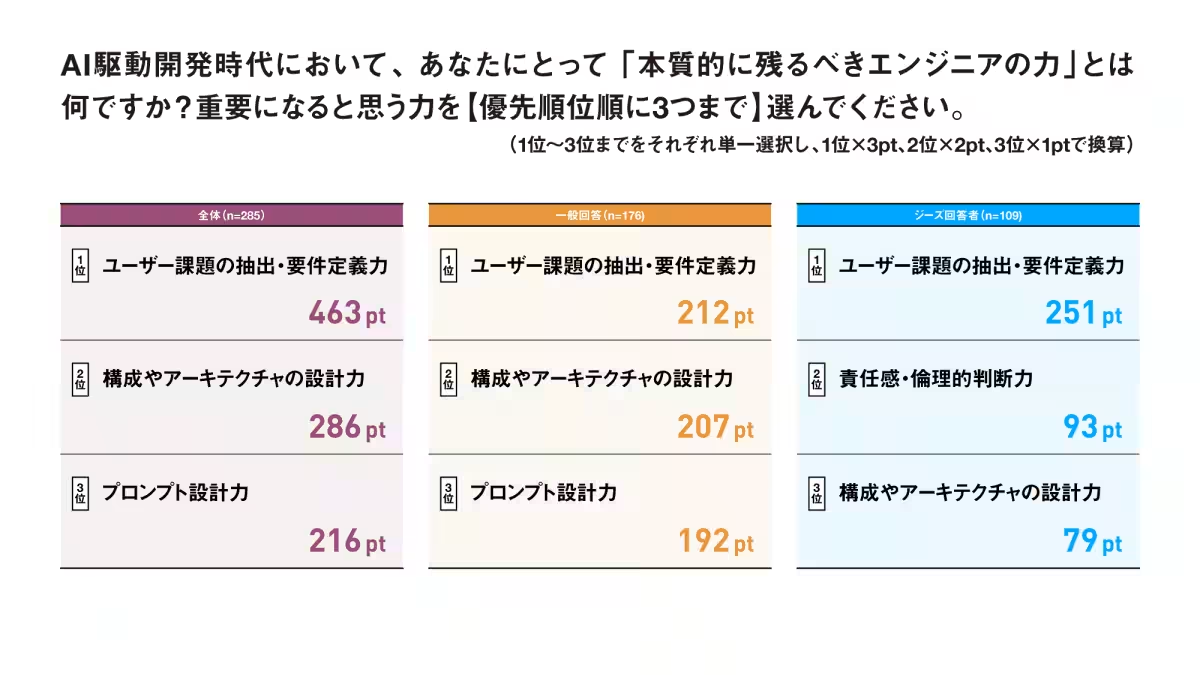

さらに、エンジニアに求められる能力として「要件定義」「設計」「責任感」が重要視されていることが示され、意思決定やプロダクトへの責任意識がこれからのエンジニアにとって核となる価値であることが指摘されています。

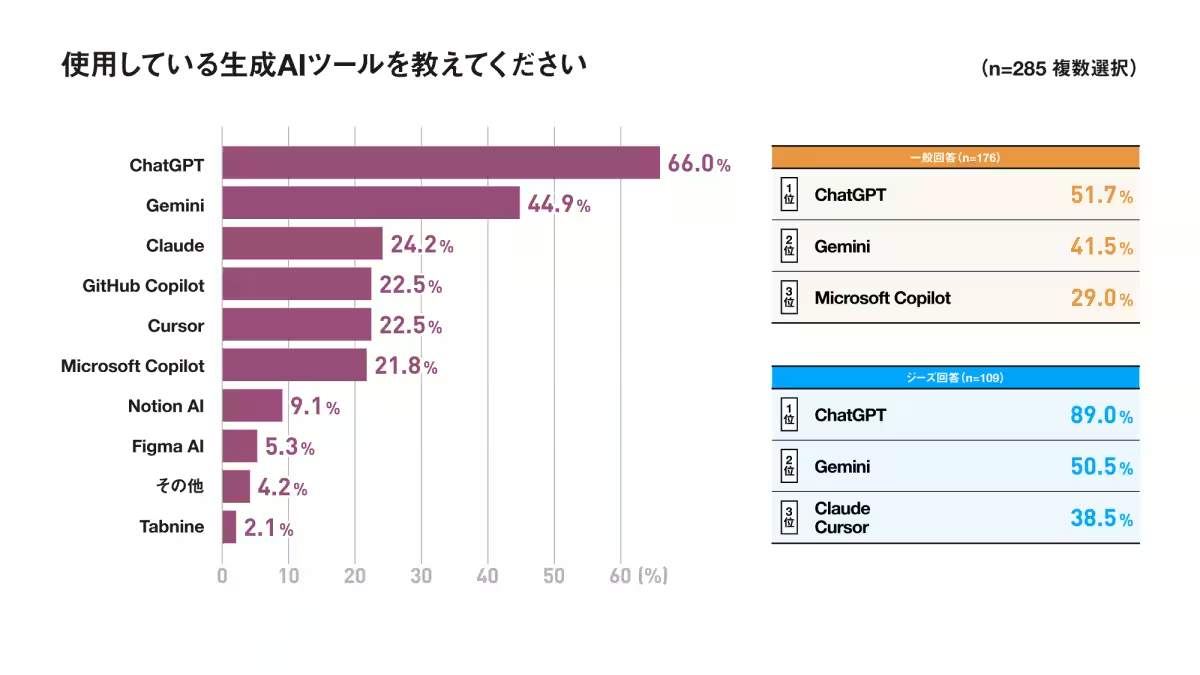

AIとの共生

回答者の多くは開発のさまざまな工程でAIを活用し、特に72.5%のG's受講者はバグ修正にAIを利用していることがグラフからも読み取れます。これに対し、一般回答者の利用率は26.7%に留まっており、G'sの受講者はAIを実践的に活用していると言えます。使用されるAIツールも多様化しており、ChatGPTやGeminiなどの対話型AIが広く使われています。

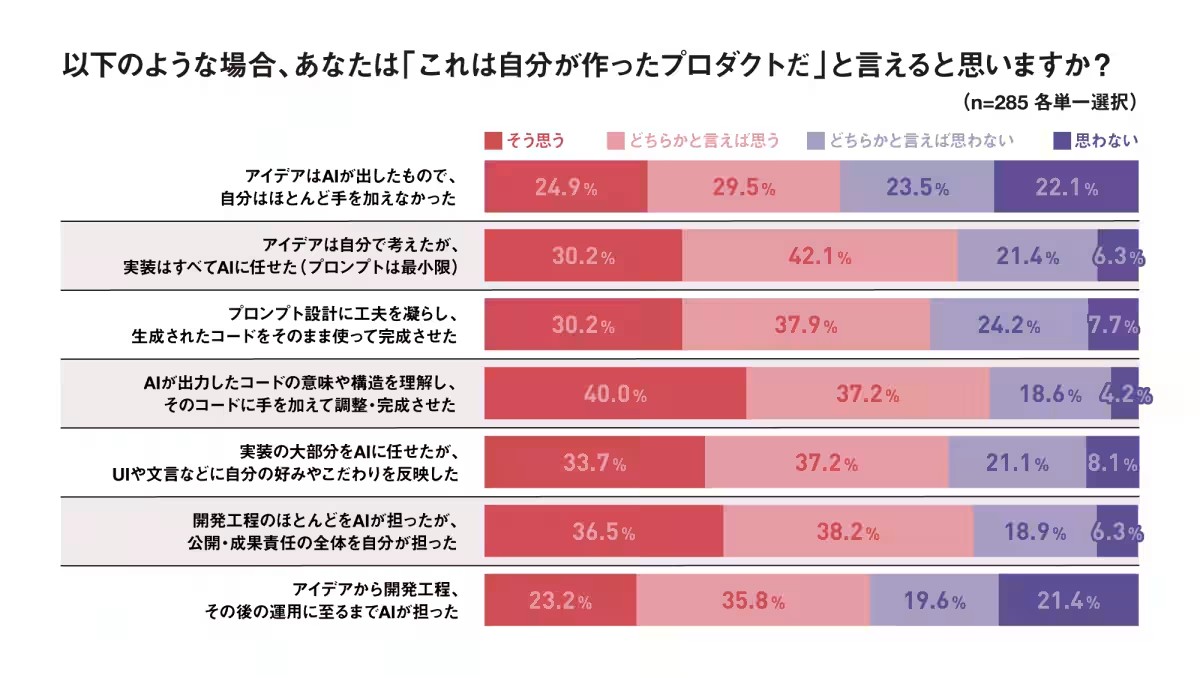

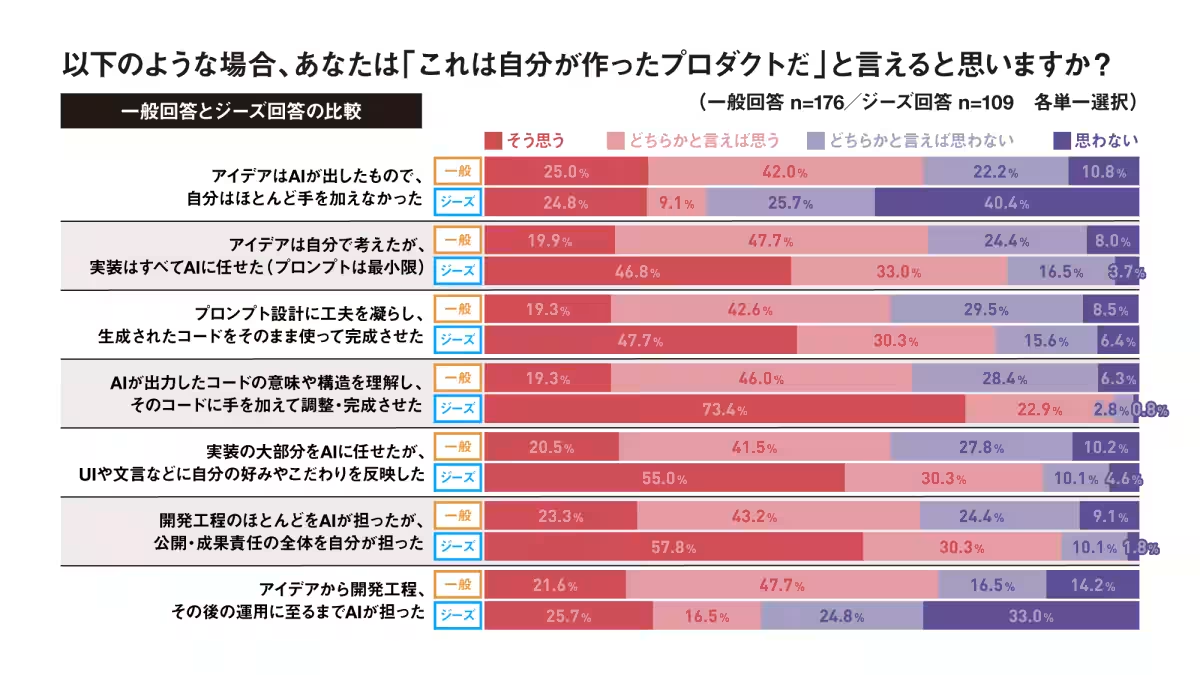

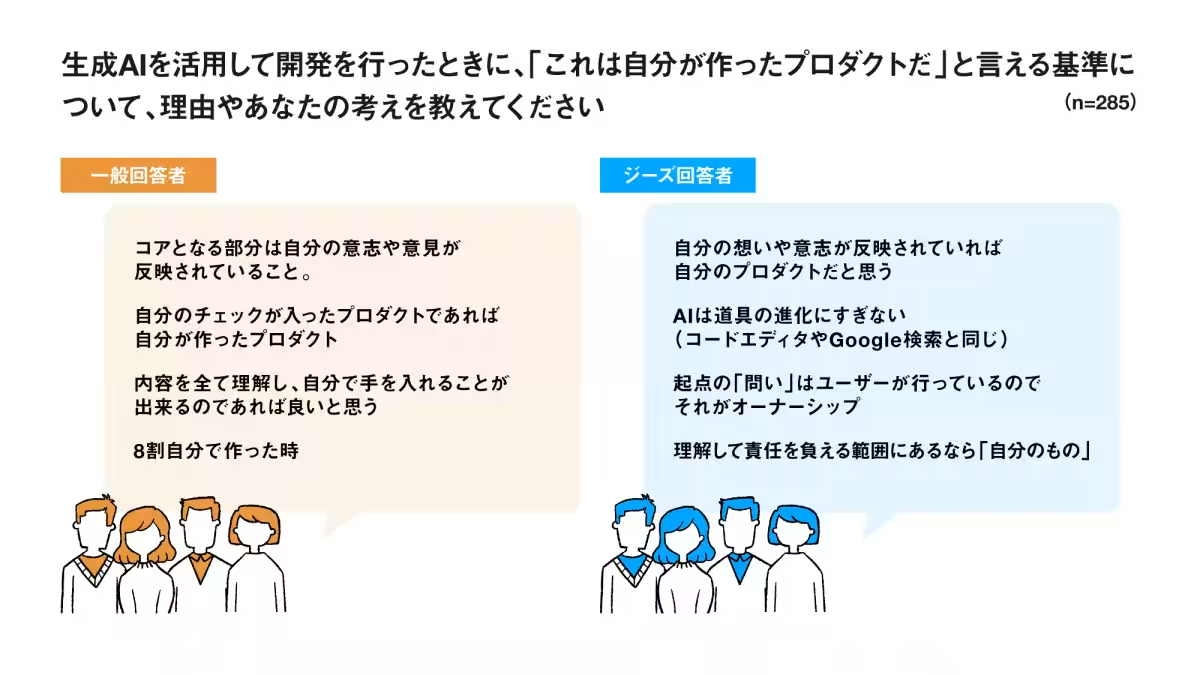

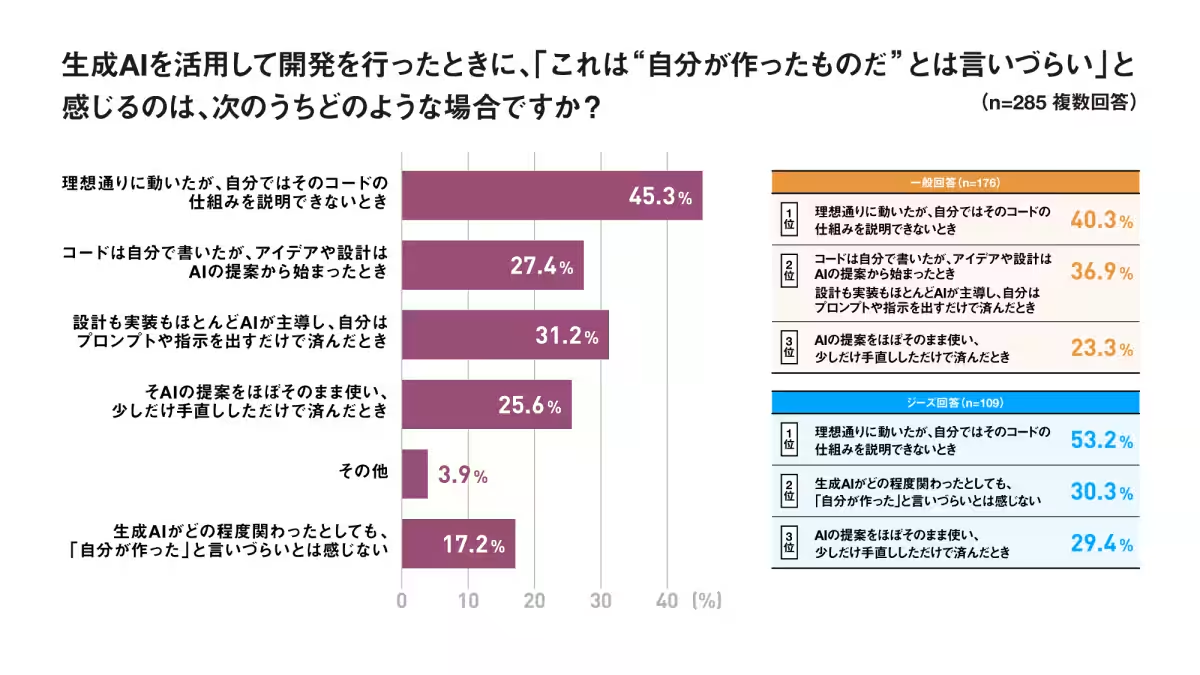

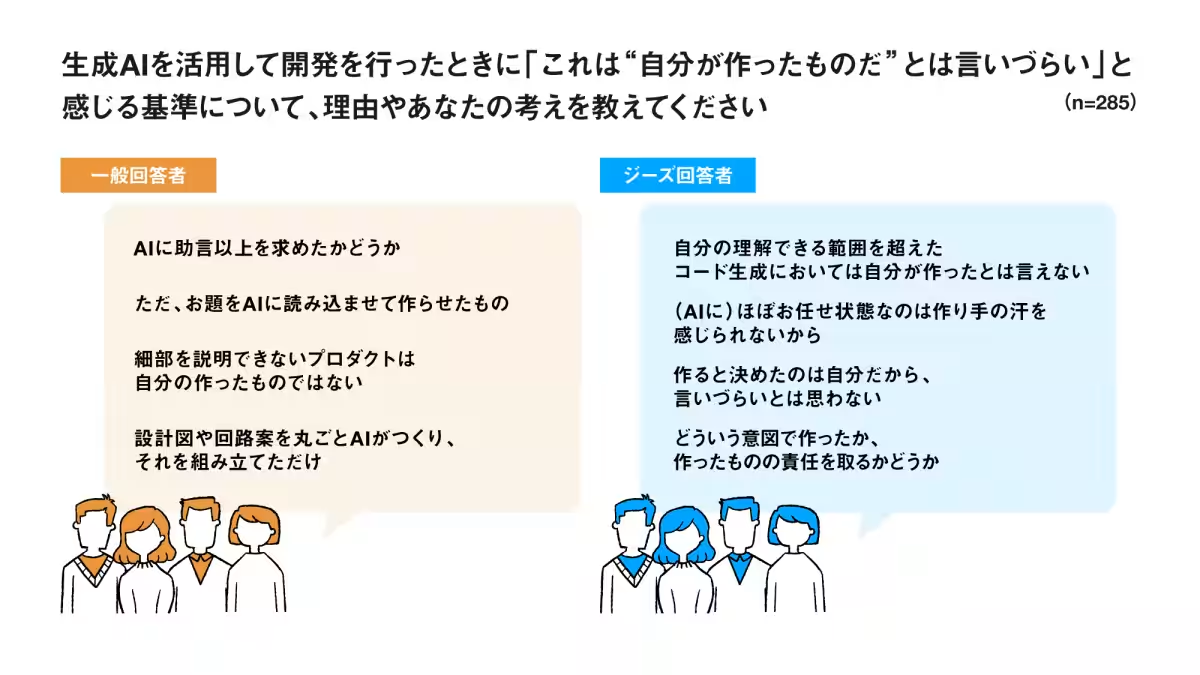

プロダクトオーナーシップの基準

調査では「自分が作ったプロダクトか」どうかの基準において、AIが生成したコードを理解し修正した場合に77.2%が肯定的に答えていることがわかりました。一方で、アイデアがAIによって生み出された場合には否定的な意見も多く見られます。このことから、プロダクトオーナーシップはただ創作したという経験だけでなく、自らの理解と意図を伴った上でのプロダクト創出にかかっていることが見えてきます。

結論

AI技術が進む中、エンジニアは自身の責任と意思を基盤にプロダクトを創出することが求められます。AIはあくまで補助的な存在であり、本当に価値のある創造には深い理解と目的意識が伴わなければなりません。G'sは今後もAIをツールとして扱い、意志を持って挑む人々を支援し続けていきます。この調査結果は、AIと共生する新たなエンジニア像を描くための重要な指針となるでしょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: AI開発 G's プロダクトオーナーシップ

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。