業務効率化は限界を超える!企業と個人の連携が鍵

業務効率化は限界を超える!企業と個人の連携が鍵

近年、企業の業務効率化が重要視されていますが、その実態と限界を把握するための調査結果が発表されました。NSSスマートコンサルティング株式会社は、20〜50代の会社員1,009人を対象に「業務効率化と業務改善の限界」に関する調査を実施。この調査により、個人の努力だけでは確実な効率化が難しいことが浮き彫りになりました。

調査の背景と目的

業務効率化や改善の必要性が高まる中、会社員がどのように工夫し、どのような結果を得ているのかに焦点を当てました。この調査は、業務の優先順位づけやデジタルツールの活用、そして新たに普及しているAI技術の使用状況を明らかにし、企業や個人がそれぞれどのような課題に直面しているのかを考察します。

調査結果の概要

工夫の内容

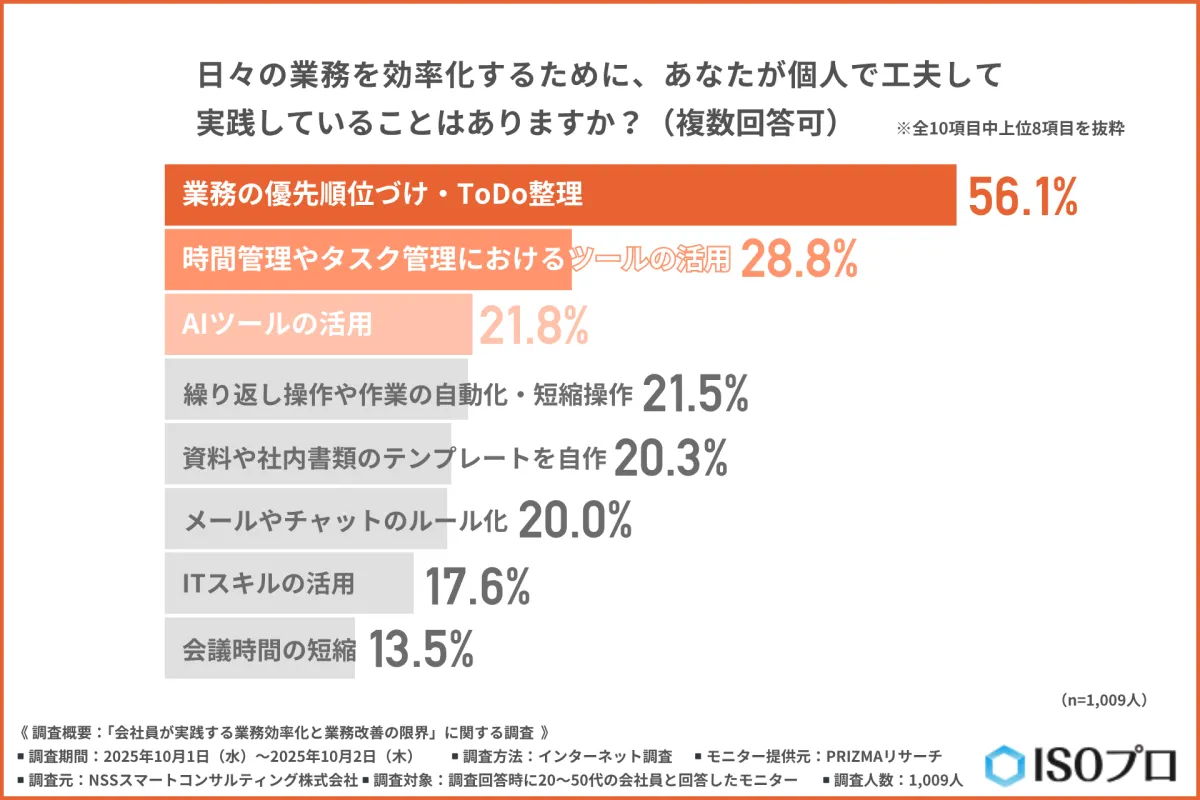

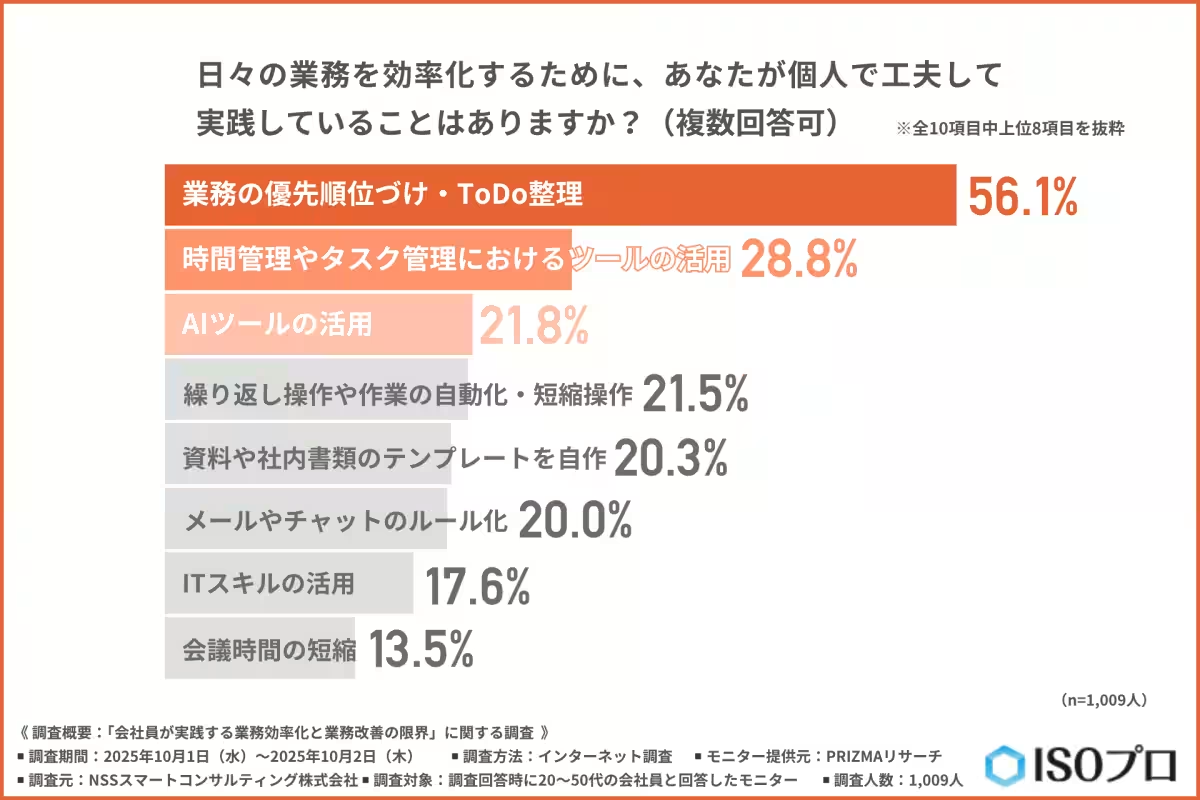

調査によると、会社員が実践している業務効率化の方法の中で最も多く挙げられたのは「業務の優先順位づけ・ToDo整理」で、回答者の56.1%がこの手法を利用しています。また、28.8%が時間管理ツールを使い、21.8%がAIツールの導入を行っています。

個人の主体的な工夫は、即効性が高く特に「優先順位づけ」は多くの人にとって実行しやすい手法であることがわかります。しかし、AIツールの導入は思ったよりも進んでいないことが問題であり、導入に対するコストや心理的ハードルが壁になっていると考えられます。

効率化の実感

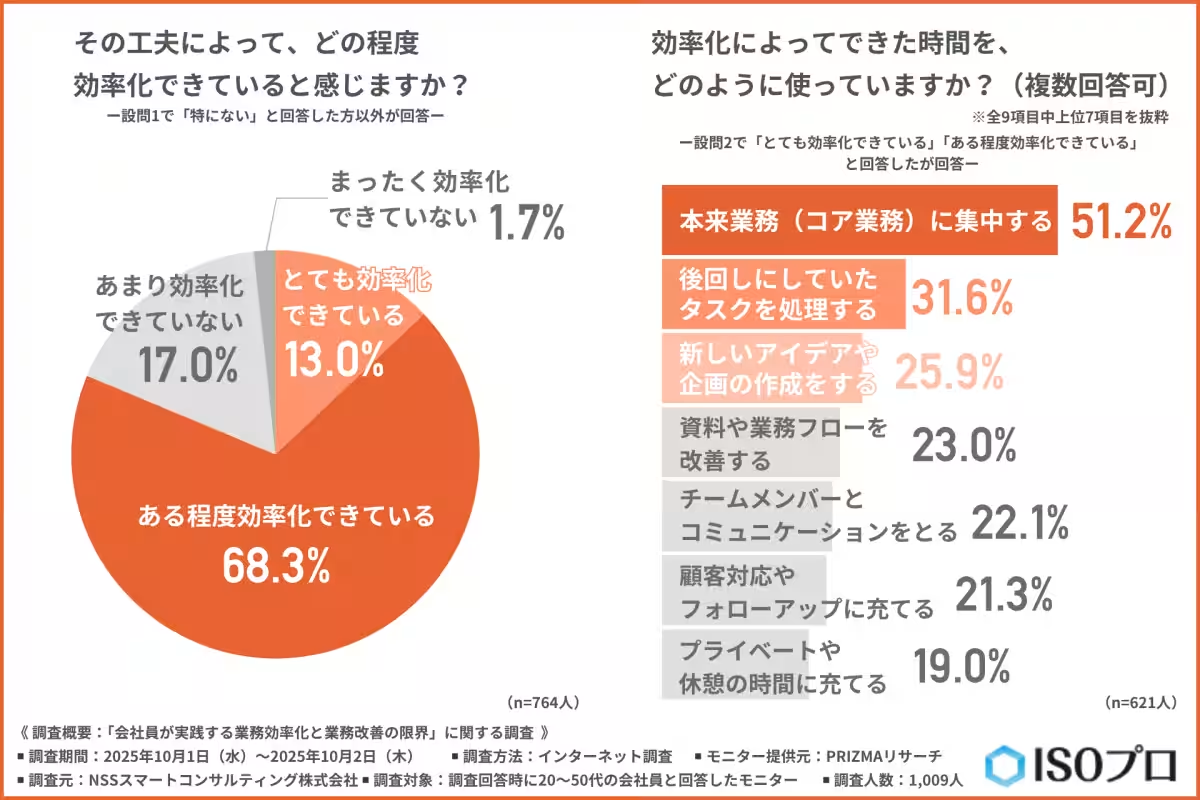

さらに、調査では「自身の工夫によってどの程度効率化を実感しているか」という質問に対し、約80%の人が『とても効率化できている』または『ある程度効率化できている』と回答しました。これには、個人の持つ工夫の効果が一定程度は認められていることが示されています。

それでも「まったく効率化できていない」と感じる人がいることから、業種や職場環境によって差があり、全ての業務において比較的難しい課題が浮かび上がります。

限界の実感

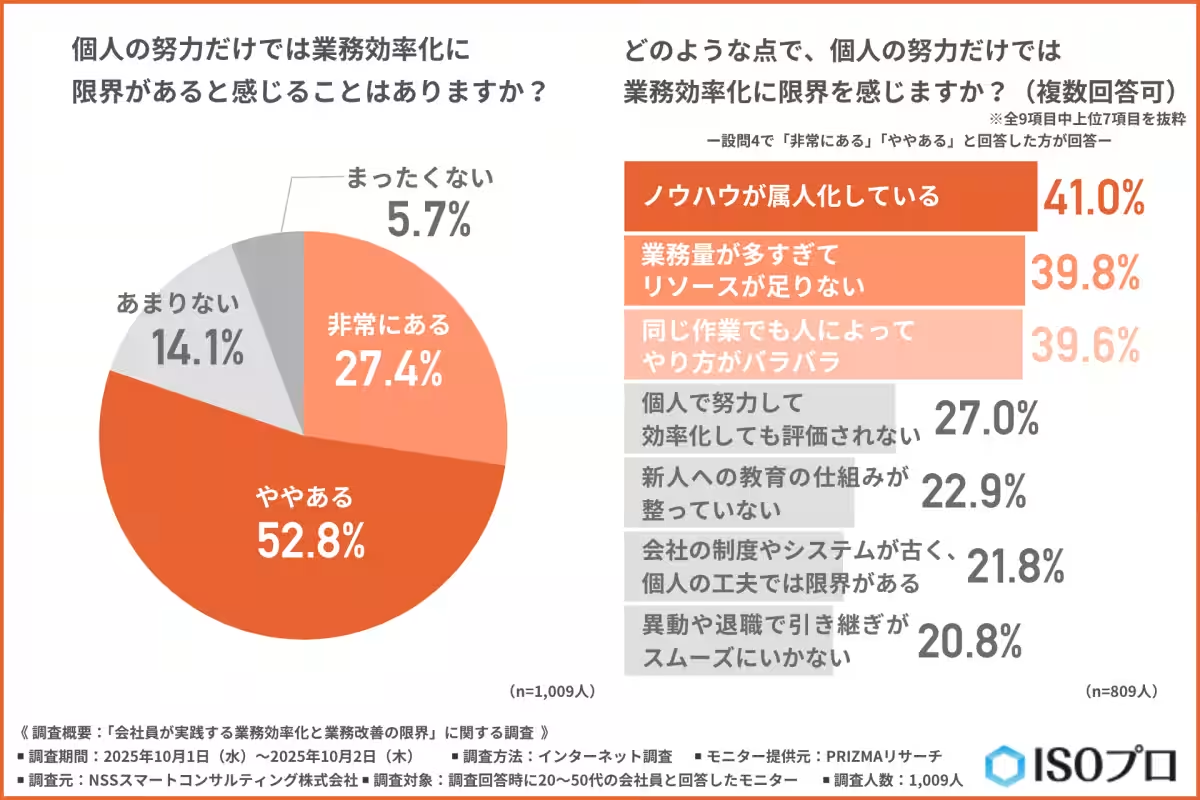

更に多くの回答者が『個人の努力だけでは限界がある』と感じており、その理由として「ノウハウの属人化」や「業務量の過多」が最も多く挙げられました。これにより、業務の改善は個人の工夫だけでは進まないという現状が浮き彫りになっています。

企業の役割

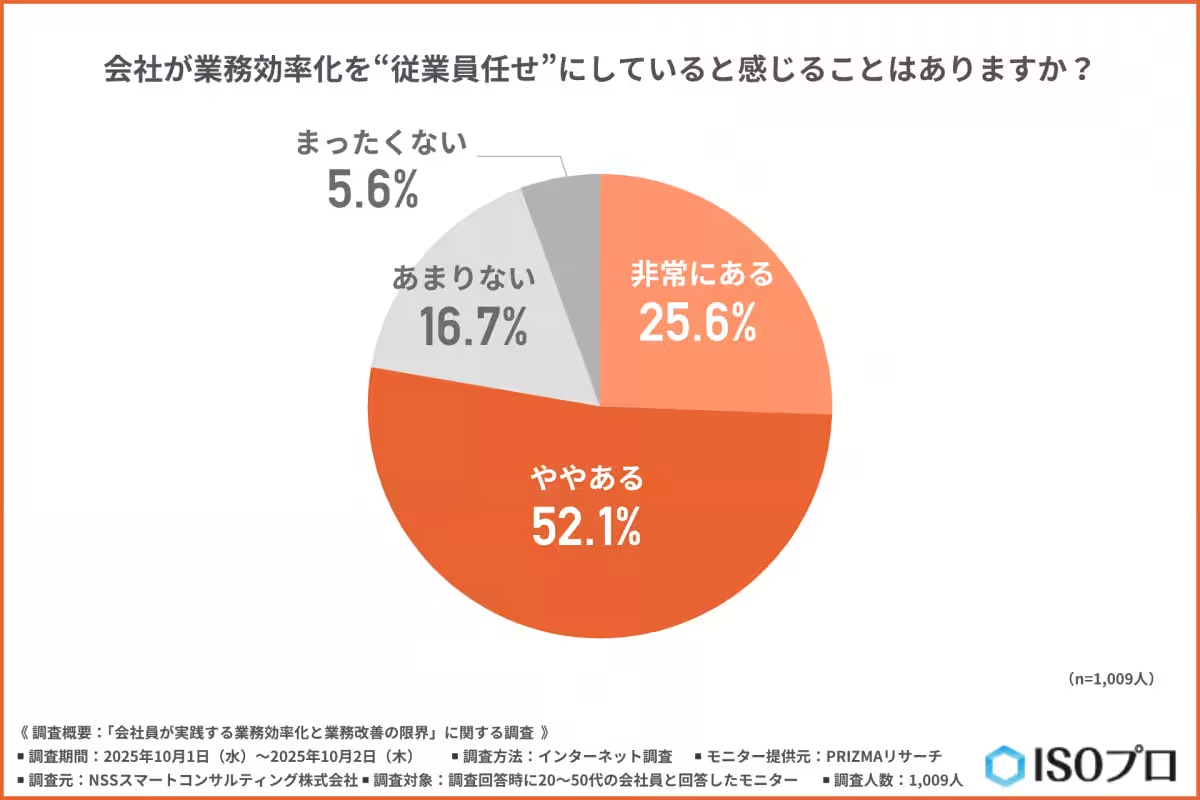

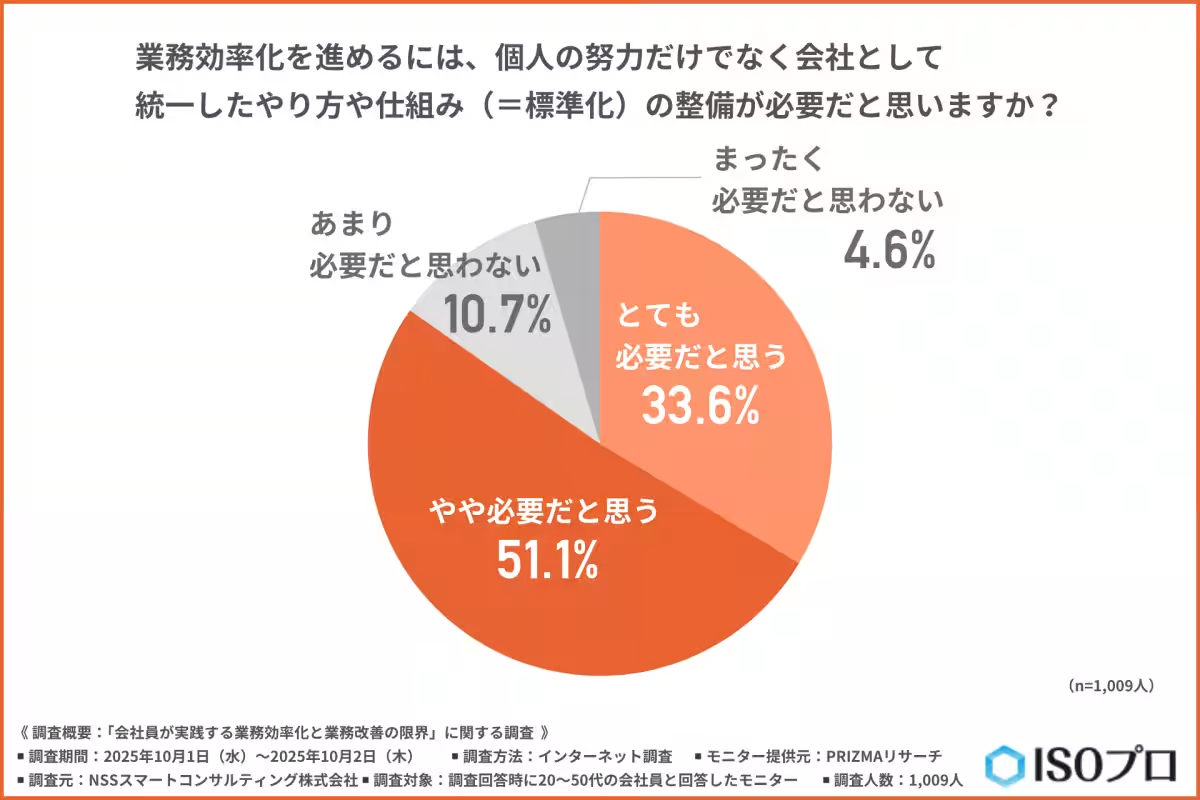

約80%の回答者が「会社が業務効率化を従業員任せにしている」と感じる中、企業には業務の標準化や制度整備という組織的なアプローチが必要だとされています。このため、調査では「統一したやり方や仕組みの整備」が重要だという声が多く上がりました。

特に、トラブルやミスを防止するための統一的な手法が求められ、業務の効率化には会社が主体となって進める必要性が強く認識されています。

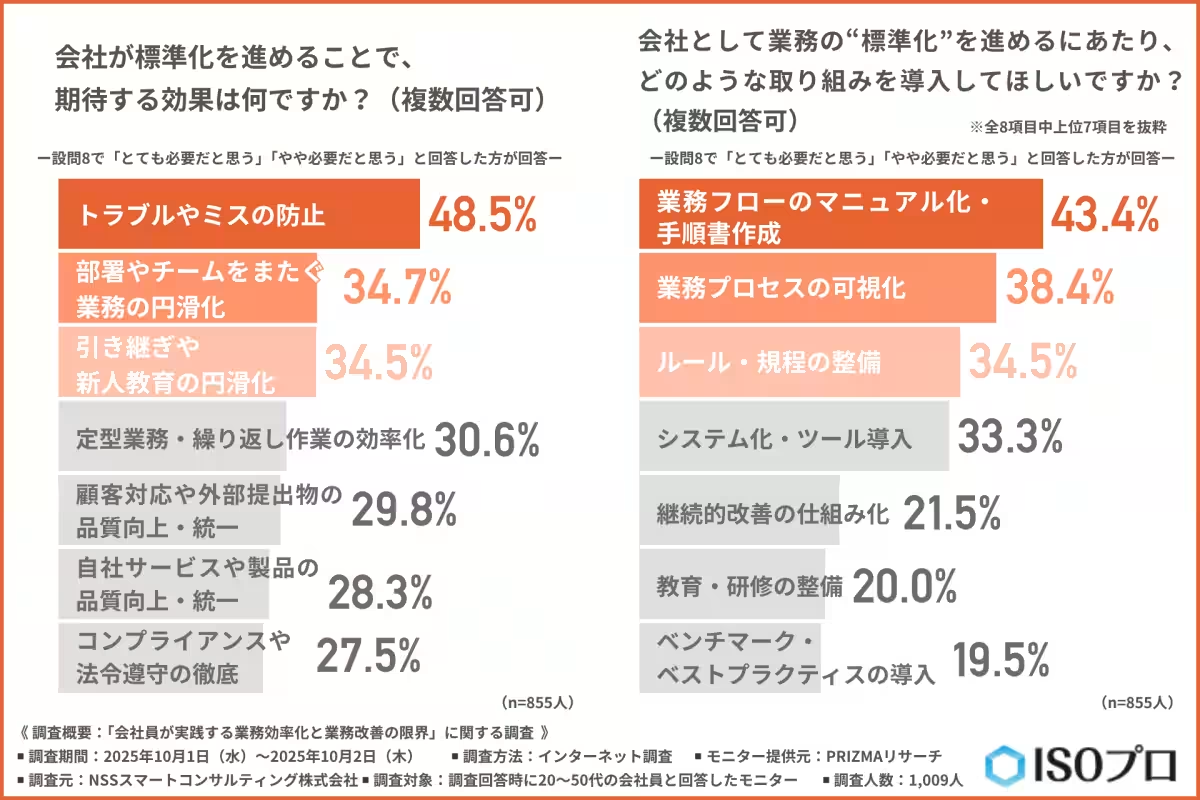

期待される標準化効果

調査により、標準化が導入されることで得られる効果も明らかになりました。「トラブルやミスの防止」が48.5%の人に支持され、新人教育や業務の円滑化への期待も寄せられています。具体的な取り組みとしては、業務のマニュアル化やプロセスの見える化が上位に挙げられています。

まとめ

効率化は個人の工夫だけでは限界があるとの認識が広がっている中、企業の支援や仕組みの整備こそが鍵となるでしょう。これからは、業務の標準化が求められ、組織全体で業務プロセスの改善に取り組むことが重要です。ISOによる手法は、業務の品質や生産性を向上するために非常に有効です。NSSスマートコンサルティング株式会社では、ISOの新規取得・運用サポート『ISOプロ』を通じて、企業の業務効率化に貢献しています。詳始めにこちらをチェックしてください。

関連リンク

サードペディア百科事典: 業務効率化 NSSスマートコンサルティング ISO規格

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。