ダム氾濫リスクを克服する堆砂の活用法とアサリ復活の取り組み

ダム氾濫リスクを克服する堆砂の活用法とアサリ復活の取り組み

福岡工業大学社会環境学科の田井研究室は、全国のダムにおける重大な課題である「堆砂」を利用して海の水産資源を復活させる研究に取り組んでいます。堆砂は、ダムの上流から流れ込む土砂が、時間と共にダム底に蓄積されるもので、国内のダム問題において深刻な影響を及ぼしています。

堆砂の影響と課題

国土交通省の調査によると、全国のダムのうち10%以上で計画を超過する堆砂が発生していることが分かっています。堆砂の進行は貯水容量の低下や取水障害を引き起こすだけでなく、災害時には氾濫防止機能が十分に果たせなくなるリスクをはらんでいます。特に、近年のゲリラ豪雨による影響を受け、これらの対策は急務です。

田井研究室は熊本県の緑川ダムの堆砂に注目し、この土砂を有明海の干潟に運ぶことを決定しました。この取り組みでは、堆砂をアサリの生息地の覆砂として活用し、アサリの成長を促進させることを目指しています。実際に、堆砂を散布した結果、アサリの成長が1.6倍に達したことが確認され、環境大臣賞を受賞するなど、大きな成果を上げています。

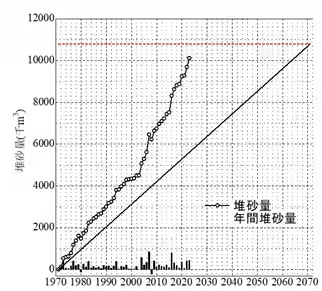

緑川ダムの堆砂量とその処理

熊本県の緑川ダムでは、平成28年の熊本地震の影響で堆砂が急激に進行し、2023年度には93.6%に達しました。このため、堆砂を排出するための早急な対策が求められています。排出方法には新たなゲートを設置して下流に放流する等の手法がありますが、流域環境やコスト面での課題も残されているのが現状です。

アサリの生息地再生に向けたプロジェクト

2024年3月、田井研究室は緑川の堆砂を緑川干潟に散布しました。この堆砂は、潮流の影響で流されにくく、粒子径も大きいためアサリの安定した生育が期待できます。調査の結果、覆砂したエリアでは約半年後も堆砂が残存し、アサリの個体数が増加する傾向が確認されました。特に、被覆した地域では、周辺と比較して2倍の成長が見られ、アサリの生息環境の復活に貢献しています。

今後の展望と意義

この研究は、「堆砂」を思わぬ利益に結びつけたオリジナルなアプローチであり、福岡県内外から高い評価を得ています。今後は、アサリの成長要因や個体数増加のメカニズムを更に深掘りし、有明海の水産資源を復活させるための知見を積み重ねていく予定です。

まとめ

田井研究室の取り組みは、環境問題を解決に導く新しいアプローチを示唆しています。堆砂がもたらす課題を克服し、持続可能な水産資源の確保に向けて、さらなる研究と協力が期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。