産官学連携で進化する橋梁管理、AIで持続可能な社会を目指す

持続可能な橋梁管理に向けた産官学連携

長崎県内では、インフラの老朽化が進んでおり、その中でも橋梁の維持管理は特に重要な課題となっています。NTTコムウェア株式会社、国立大学法人長崎大学、株式会社溝田設計事務所、公益財団法人長崎県建設技術研究センターの4団体が協力し、生成AIを活用した橋梁診断業務の実験を行うことを発表しました。今回は、その背景や目的、実証実験の内容について詳しくお伝えします。

背景と目的

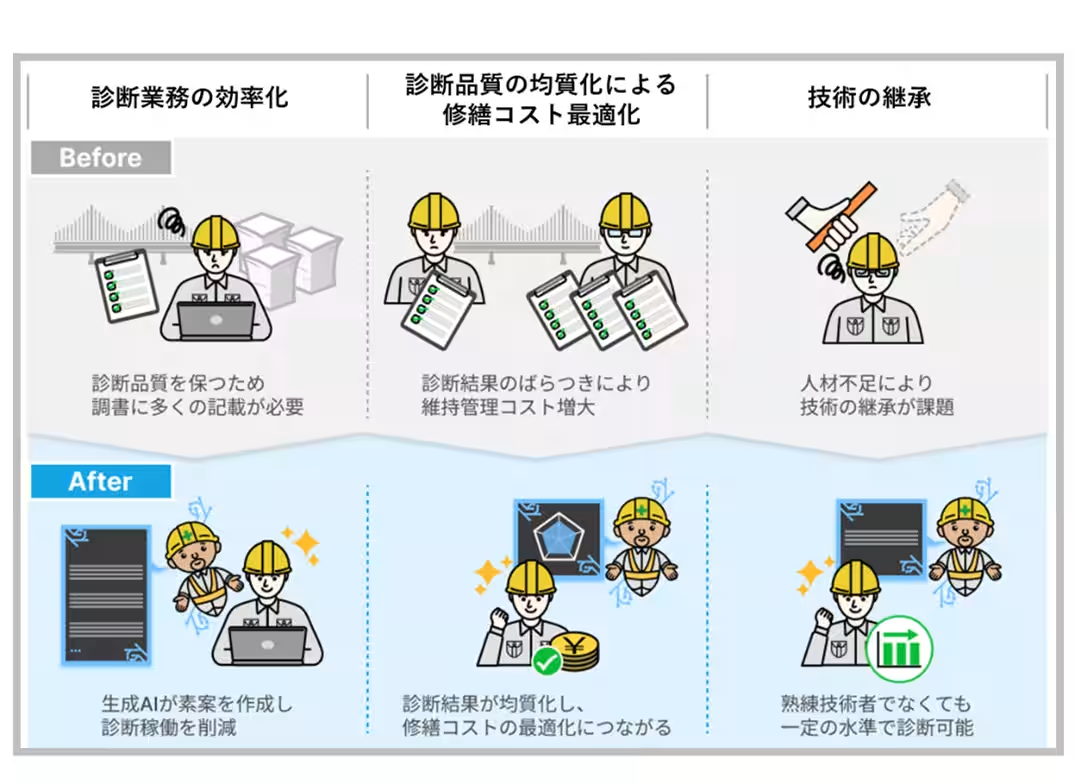

日本全国に存在する約73万の橋梁のおよそ59%は、2032年度には建設から50年以上が経過する見込みです。橋梁の安全確保のためには、定期的な点検が求められ、全国で年間約15万橋の診断が必要です。しかし、熟練技術者の不足や業務負担の増加などが問題となり、橋梁診断の効率化が求められています。ここに焦点を当て、産官学連携の取り組みがスタートしました。

実証実験の概要

実証実験は2025年の春に行われる予定です。具体的には、長崎県内の13橋梁を対象に、点検データを基に生成AIが橋梁の健全性に関する診断案を作成するものです。この実験の目的は、技術者の業務負担を軽減し、修繕コストの最適化、技術継承の促進を図ることにあります。

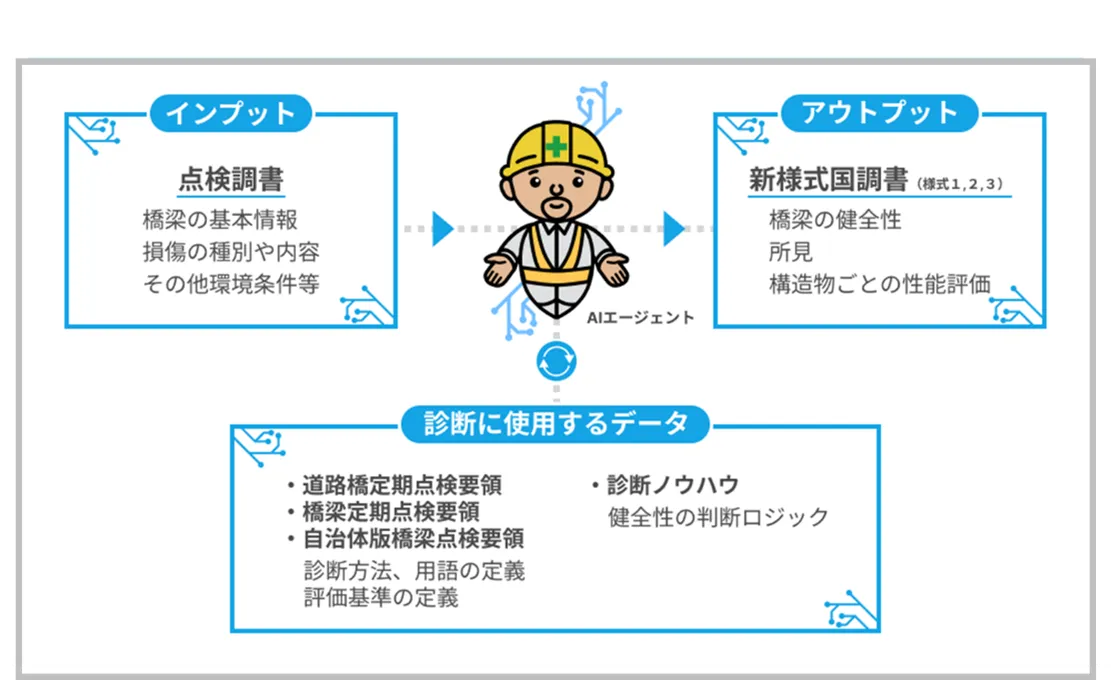

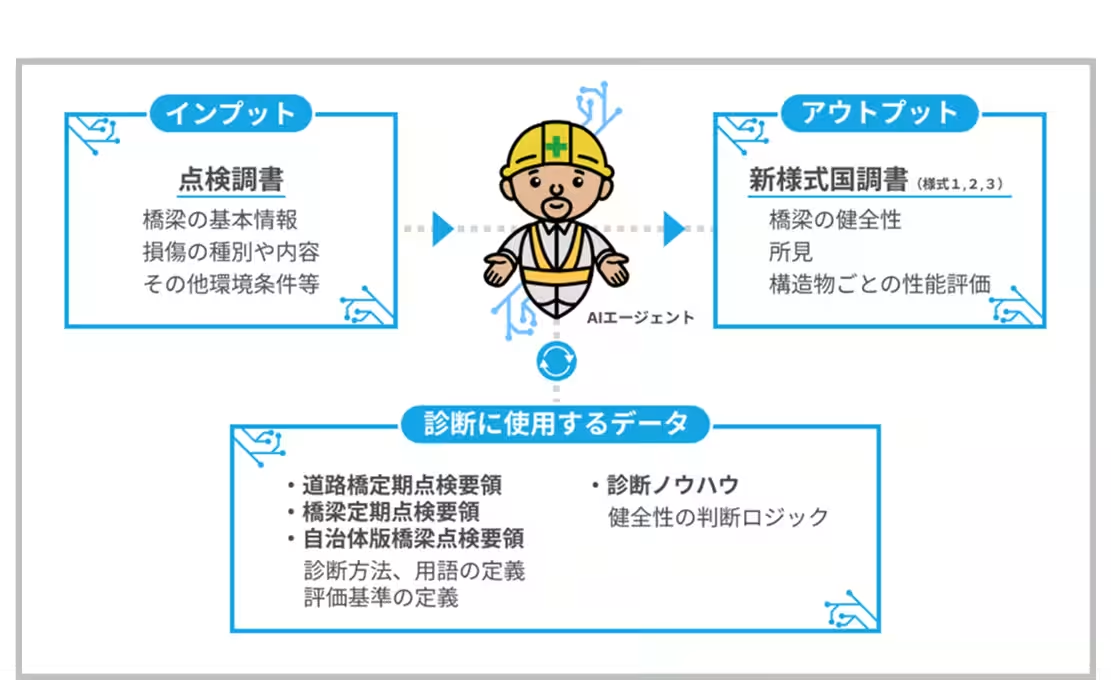

生成AIの活用

株式会社NTTドコモが開発したAIエージェントは、点検調書に記載された損傷の情報をもとに、健康診断結果の案を自動的に生成します。このように、生成AIを導入することで、作業の効率化や診断結果の均質化が期待されています。実験の結果、診断にかかる効率が約57%向上したことも確認されています。

今後の展望

実験が成功すれば、NTTコムウェアと長崎大学、溝田設計事務所は全国の自治体への展開を視野に入れるとのことです。長期的には、橋梁維持管理のライフサイクルコストを最適化し、持続可能な社会を構築することを目指します。また、蓄積したデータの分析により、予防保全などにも取り組むとしています。

まとめ

産官学連携によるこれらの取り組みは、持続可能な橋梁管理を実現するだけでなく、今後のインフラ整備の重要なモデルケースとなり得ます。創造性と最新技術を融合させることで、より良い社会の実現へとつながることが期待されます。今回の実証実験がもたらす成果に目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。