在留外国人の賃貸契約対応の課題と理想的サポートについて

在留外国人の賃貸契約対応の現状と課題

はじめに

近年、日本への在留外国人が増加しており、その背景には労働力不足の解消を目指す政策が大きく影響しています。これに伴い、在留外国人が日本で安心して生活できるよう、不動産業界が果たす役割が重要であることが明らかになっています。しかしながら、実際の賃貸契約の手続きでは、多くの課題が存在することが調査から浮き彫りになっています。

調査概要

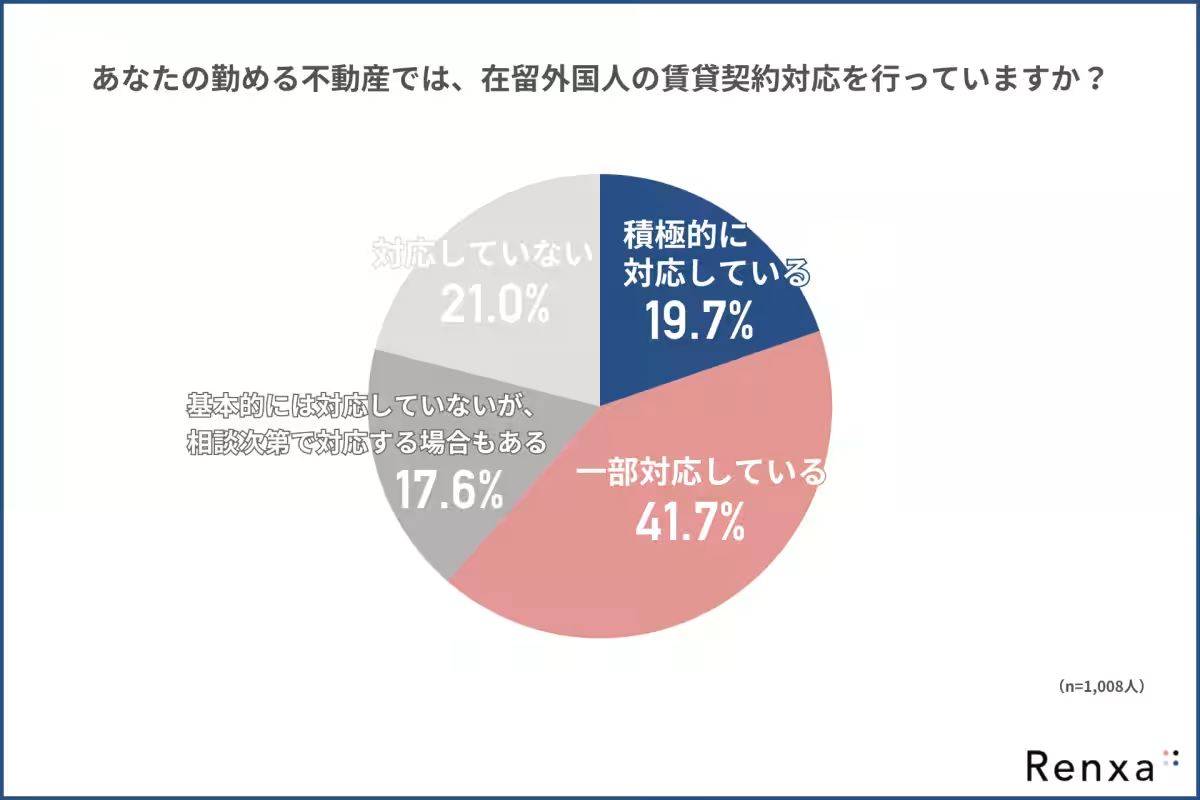

Renxa株式会社による調査では、在留外国人の賃貸契約関連の実態が明らかにされました。調査対象は不動産会社で働く人々であり、彼らが直面している実際の問題点が示されています。この調査によると、在留外国人への賃貸契約対応件数は過去3年で増加しているにもかかわらず、十分なサポート体制が整っていないことが問題視されています。

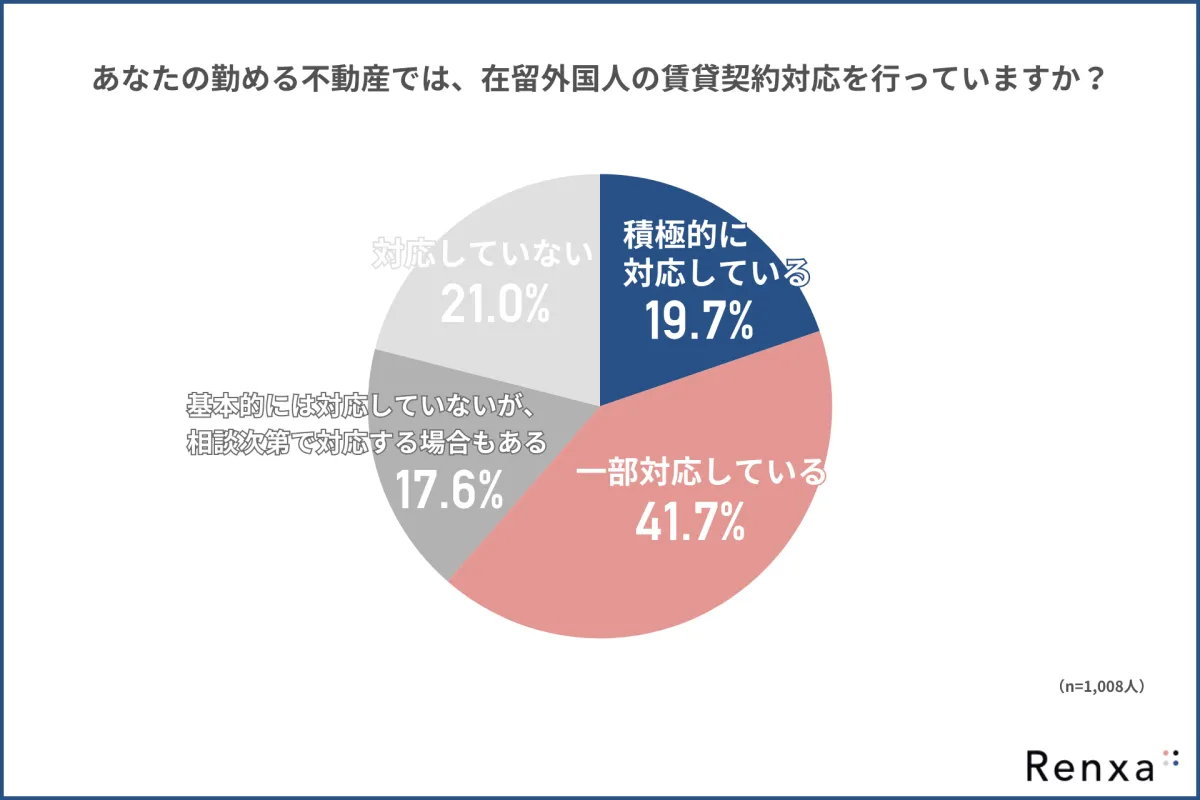

在留外国人の賃貸契約対応状況

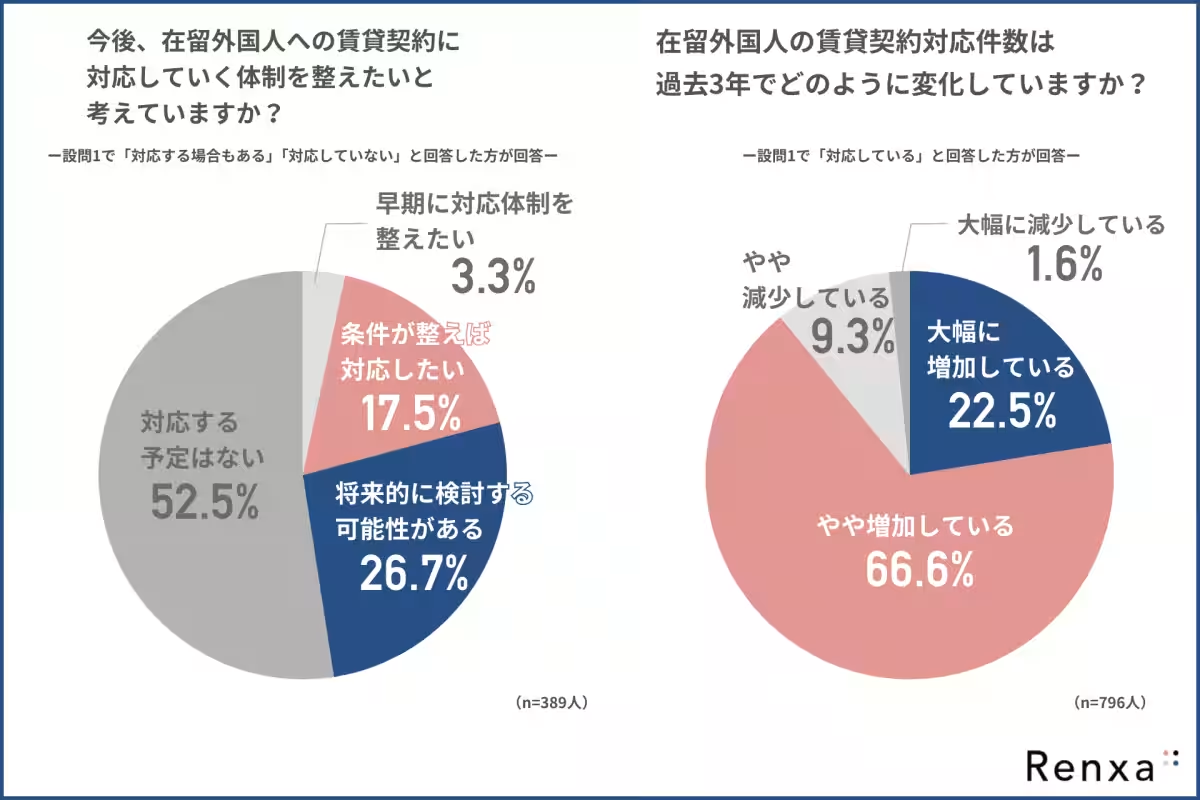

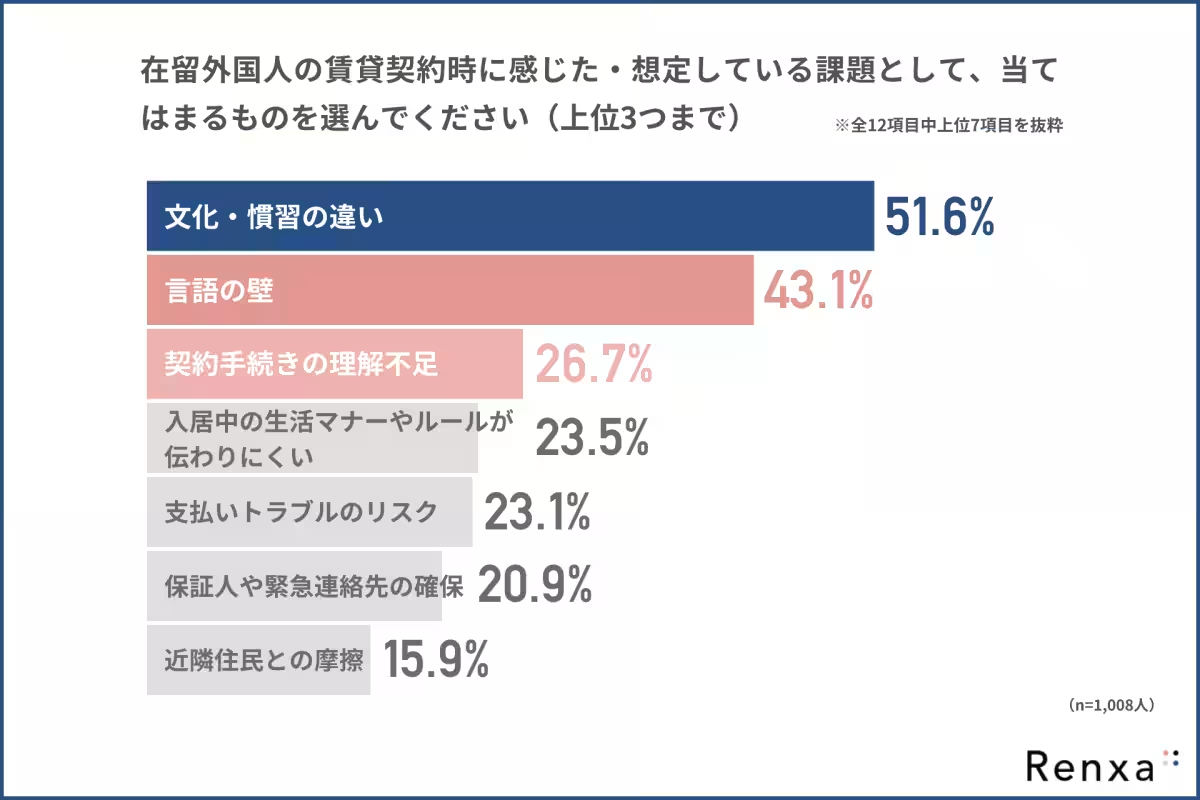

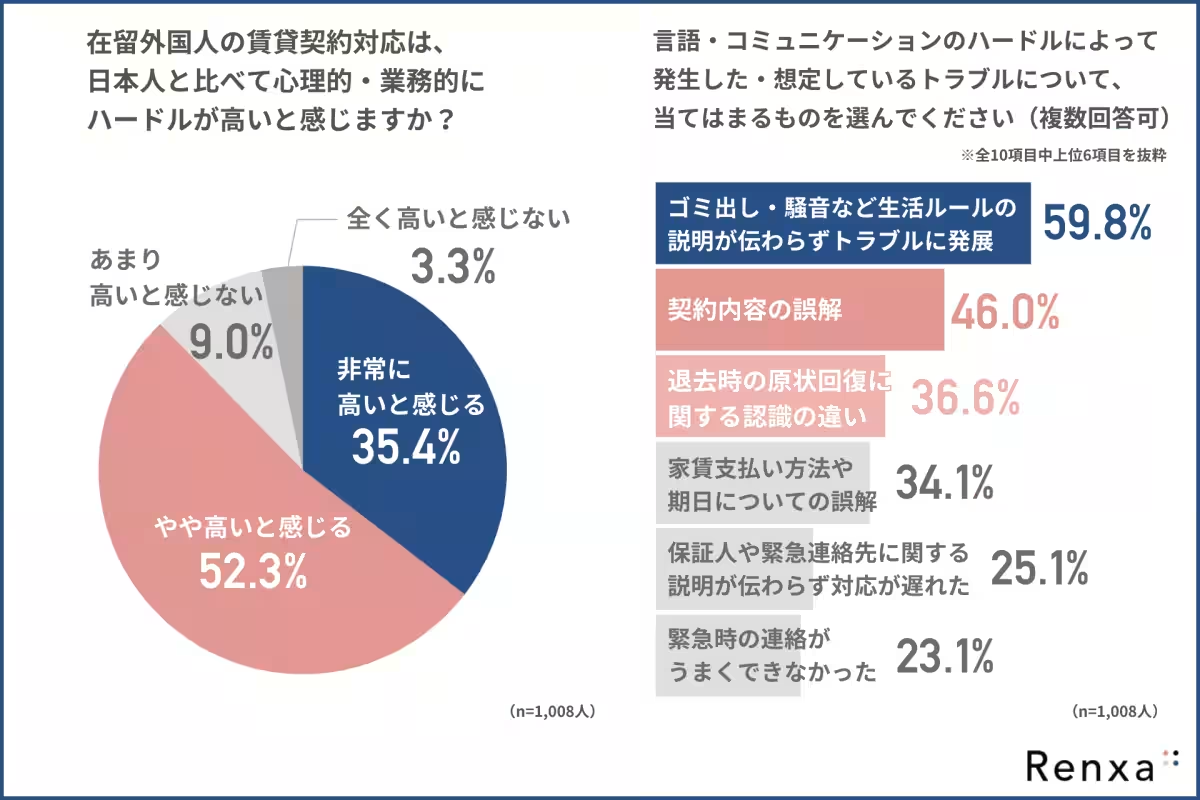

調査の結果、約6割の不動産会社が在留外国人への賃貸契約において何らかの対応をしているものの、積極的に対応している企業はわずか2割にとどまっています。多くの企業は一部のみ対応するような状況であり、特に言語や文化の違いが大きな壁となっていることが感じ取れます。実際、文化や慣習の違いが最も多くの問題を引き起こしており、約52%の人がこのような点が障害になっていると語っています。さらに、言語の壁も無視できず、約43%の回答者がこれを指摘しています。

ライフラインに関する課題

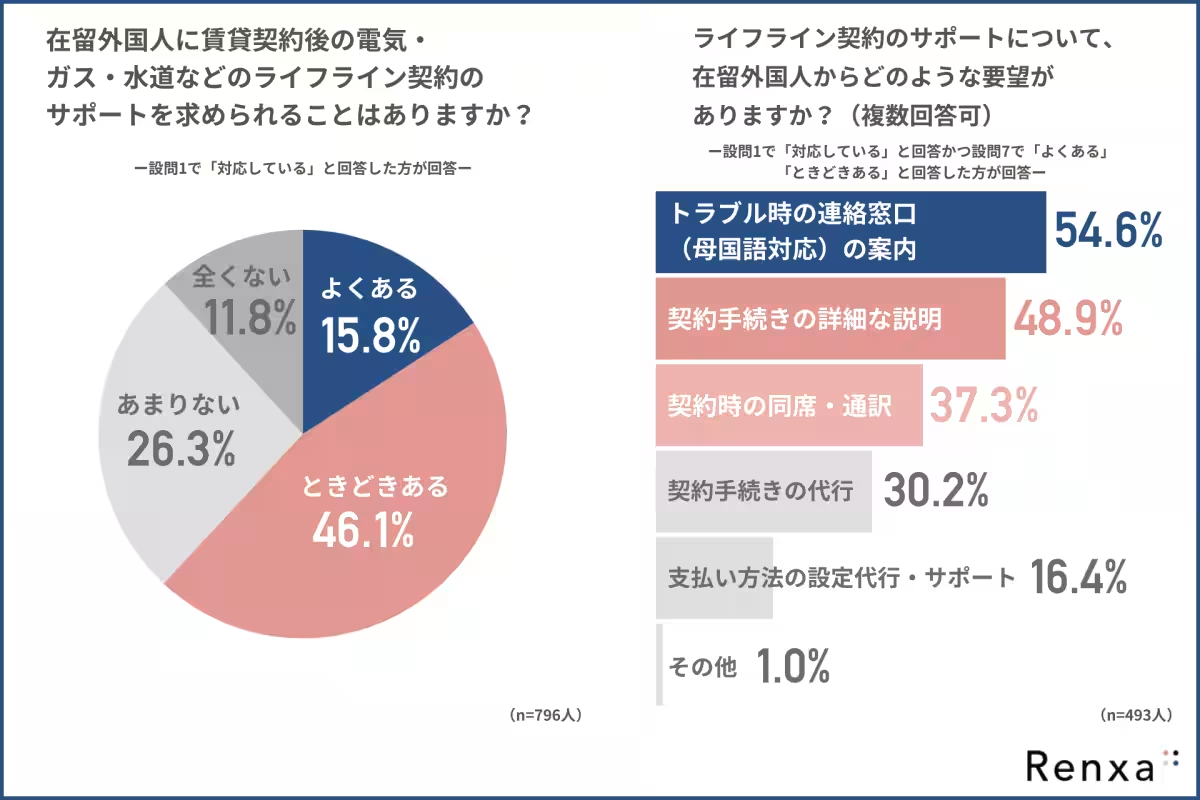

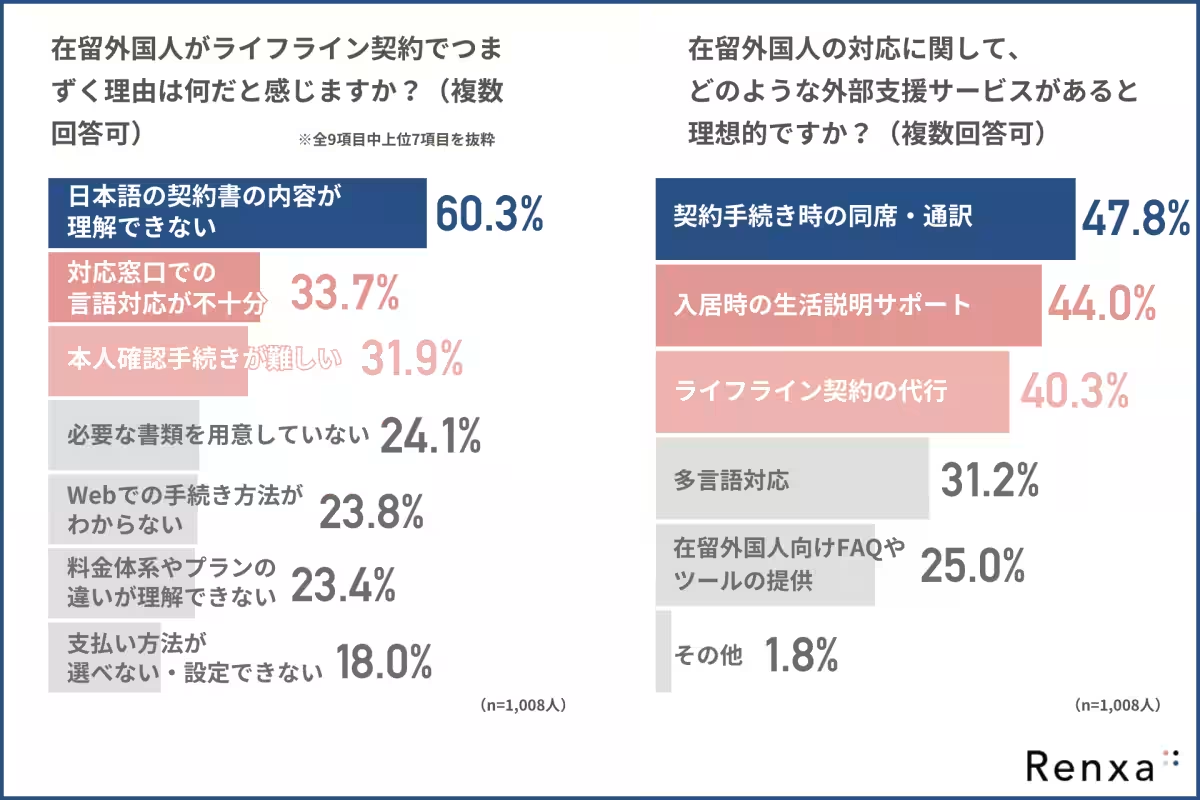

賃貸契約が結ばれた後、ライフラインの契約においても様々な問題があることが分かりました。在留外国人の多くは、電気・ガス・水道などライフラインの契約に対してサポートを求めていますが、その際に最も多くの障害となるのが「日本語の契約書の内容が理解できない」という点です。約60%の調査結果がこれを示しており、言語の壁がライフライン契約においても大きな障害となっています。

理想的な外部支援

調査では、在留外国人が求める理想的なサポート内容として「契約手続き時の同席・通訳」といった人的な支援が強く求められています。これは、単に情報を提供するだけでなく、実際にその場で必要な説明を行ってくれる人が必要だと考えていることが背景にあります。

まとめ

今回の調査結果は、在留外国人に対する賃貸契約へのアプローチがいかに複雑で、様々なサポートが求められているかを明らかにしました。言語や文化の壁を越え、具体的な支援体制の整備が求められている現状では、まずは不動産会社自身がその実態を理解し、適切な対策を講じることが急務です。今後、日本の不動産業界における在留外国人の対応力強化は、一層重要なテーマとなるでしょう。

トピックス(不動産)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。