第1回日本語教員試験調査結果:独学の限界と専門講座の必要性

第1回日本語教員試験調査結果

日本語教師としてのキャリアを築くための新たな資格制度が動き出しました。行知学園株式会社が行った「第1回日本語教員試験」に関する調査からは、受験者の実態と共に、試験に臨む姿勢が浮き彫りになっています。本記事では、調査結果を基に見えてきた受験者の声や今後の受験動向について考察します。

初めに

国家資格である「登録日本語教員」の制度は、2024年4月から施行され、一定の条件を満たせばこの資格を得ることができます。資格取得のためには、実践研修機関での研修や、受講歴、実務経験に応じた試験の免除ルートが存在します。特に、経過措置として設けられた5年の期限に関しては、十分な理解が求められます。

調査の概要

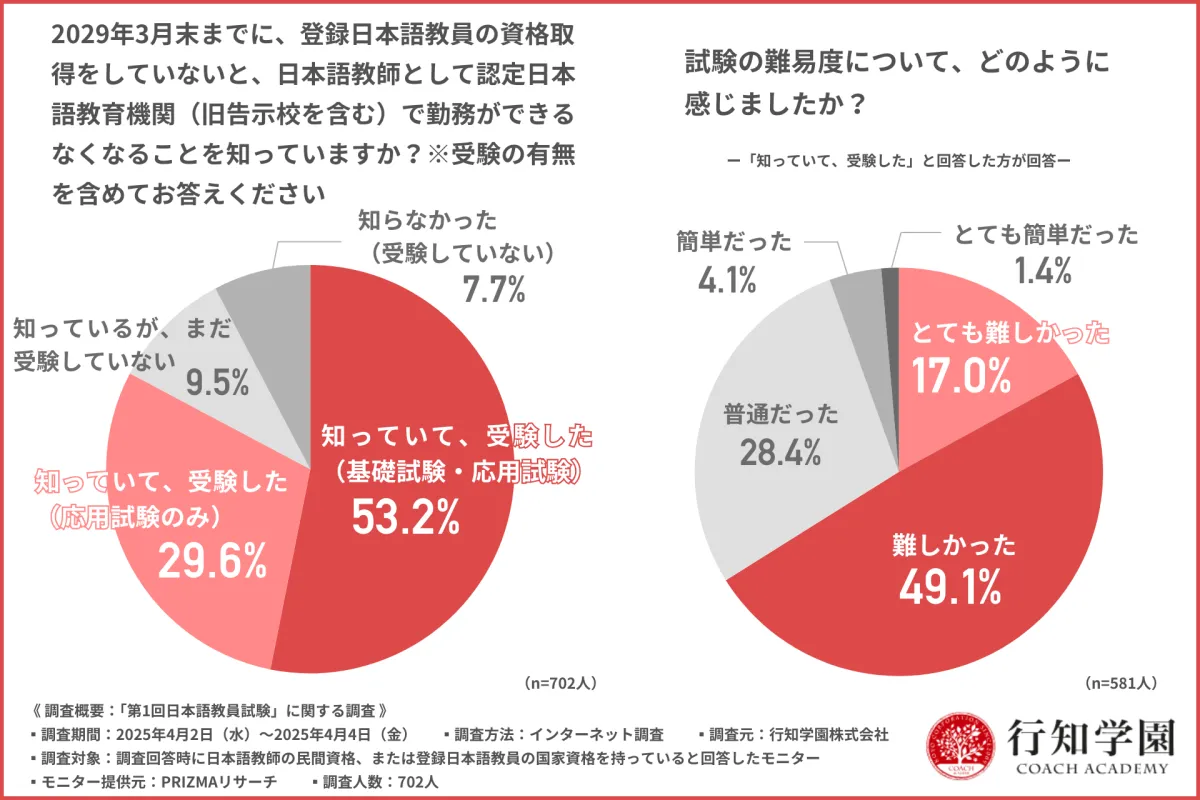

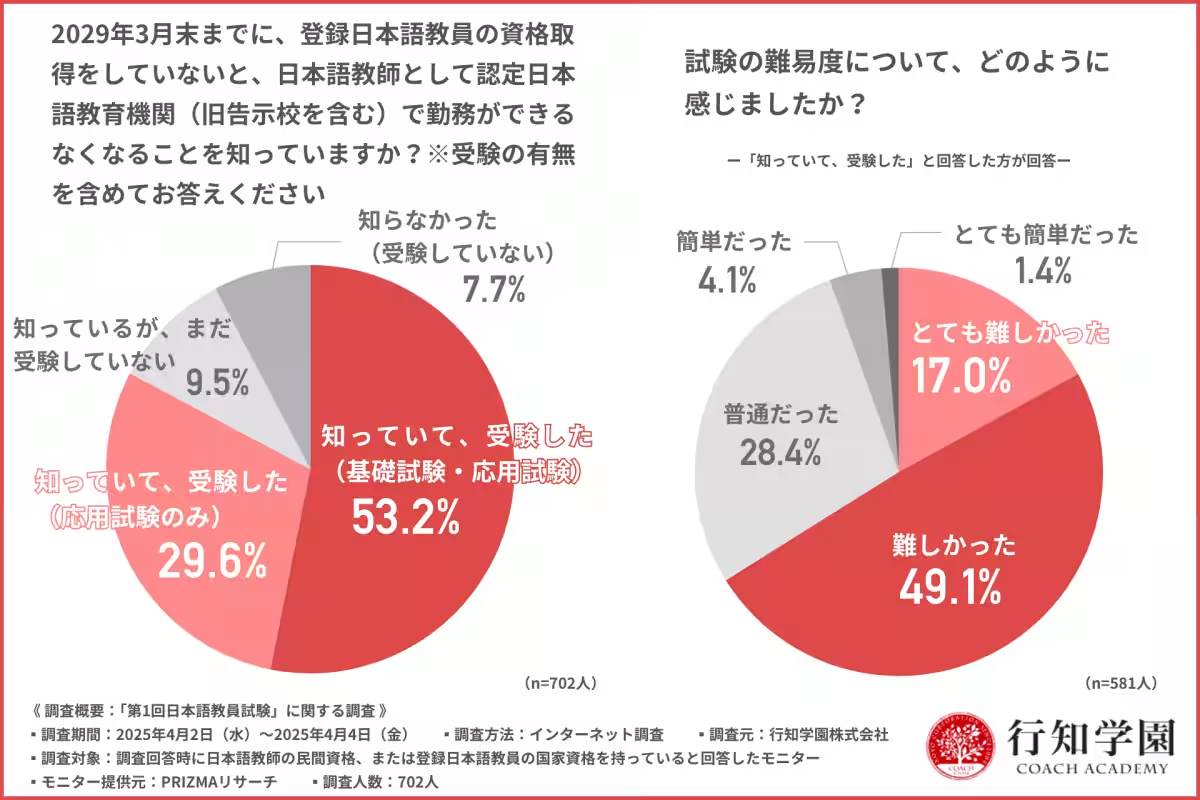

行知学園の調査では、702人の日本語教師を対象に因果関係が分析されました。調査によると、受験者の約80%が「経過措置制度について知っており、実際に受験した」と回答しています。特に、試験の難易度を感じたのは多くの受験者で、7割以上が『難しかった』との意見が集まりました。

試験の難易度と対策

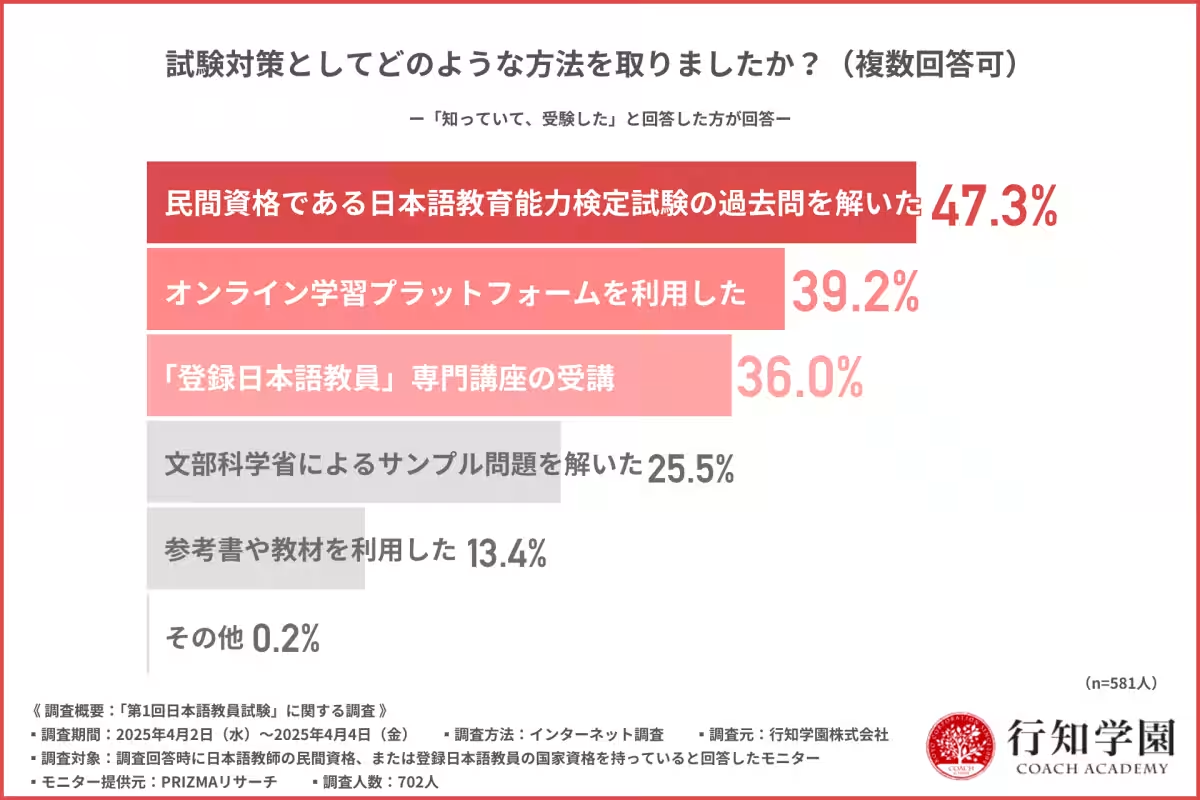

試験を受けた際、最も難しかったと感じたのは「文法問題」と「長文読解」であり、複雑な応用力を求められる内容も多かったことがわかりました。そのため、受験者は過去問を独学で解く一方、オンラインプラットフォームの利用や専門講座を受講するなど多岐にわたる試験対策を行っていました。

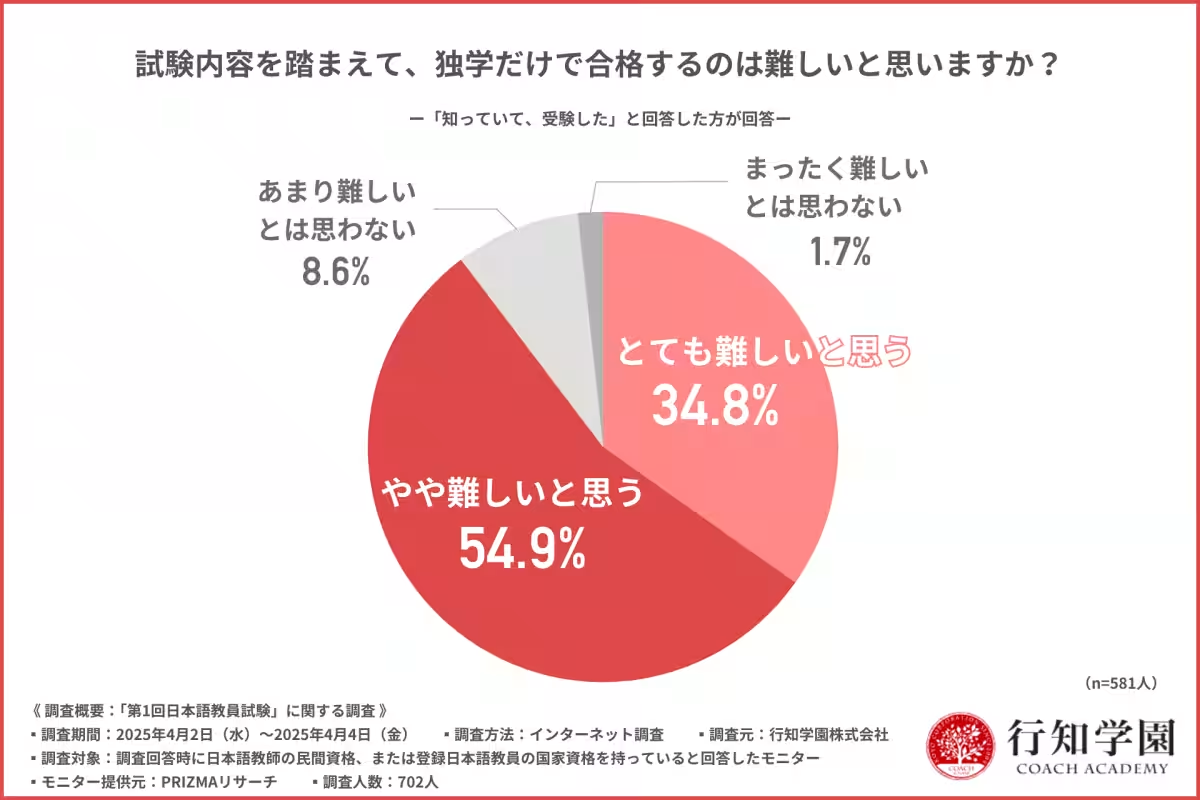

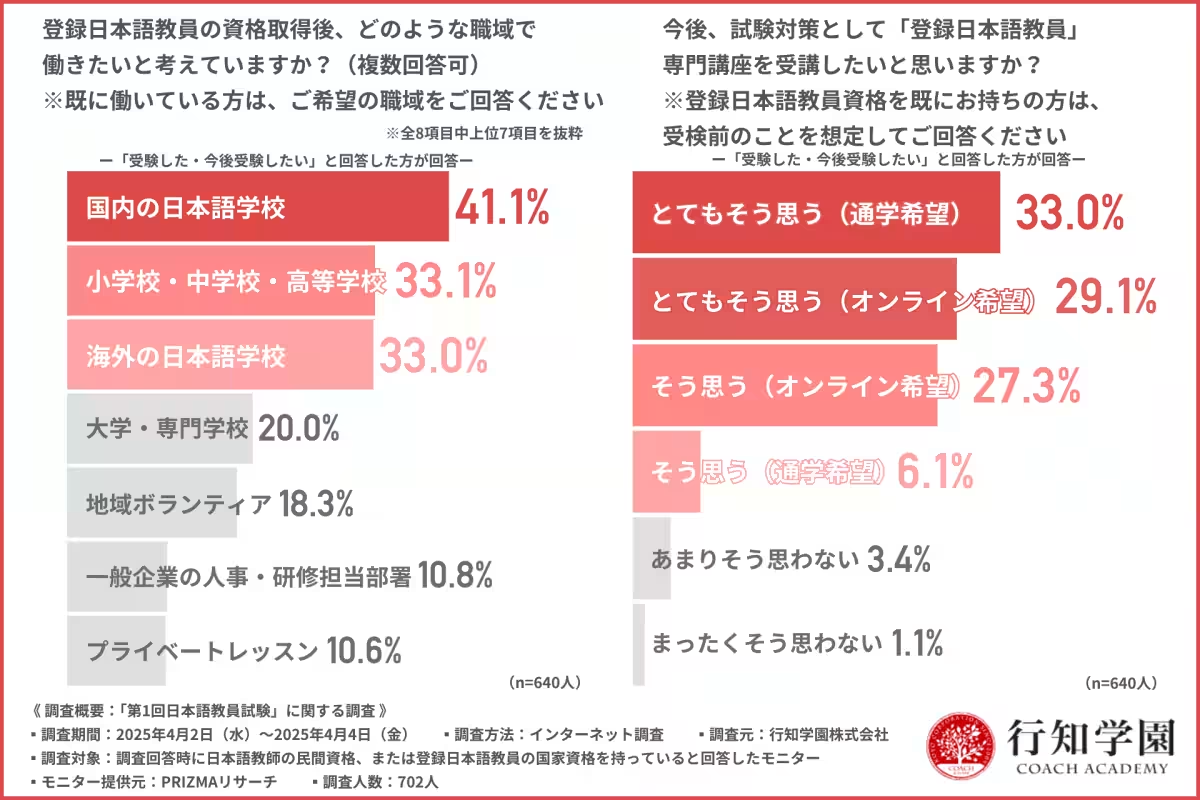

調査結果によると、独学では合格が非常に難しいと感じる受験者が約9割を占めており、専門的な講座の必要性が浮き彫りになっています。

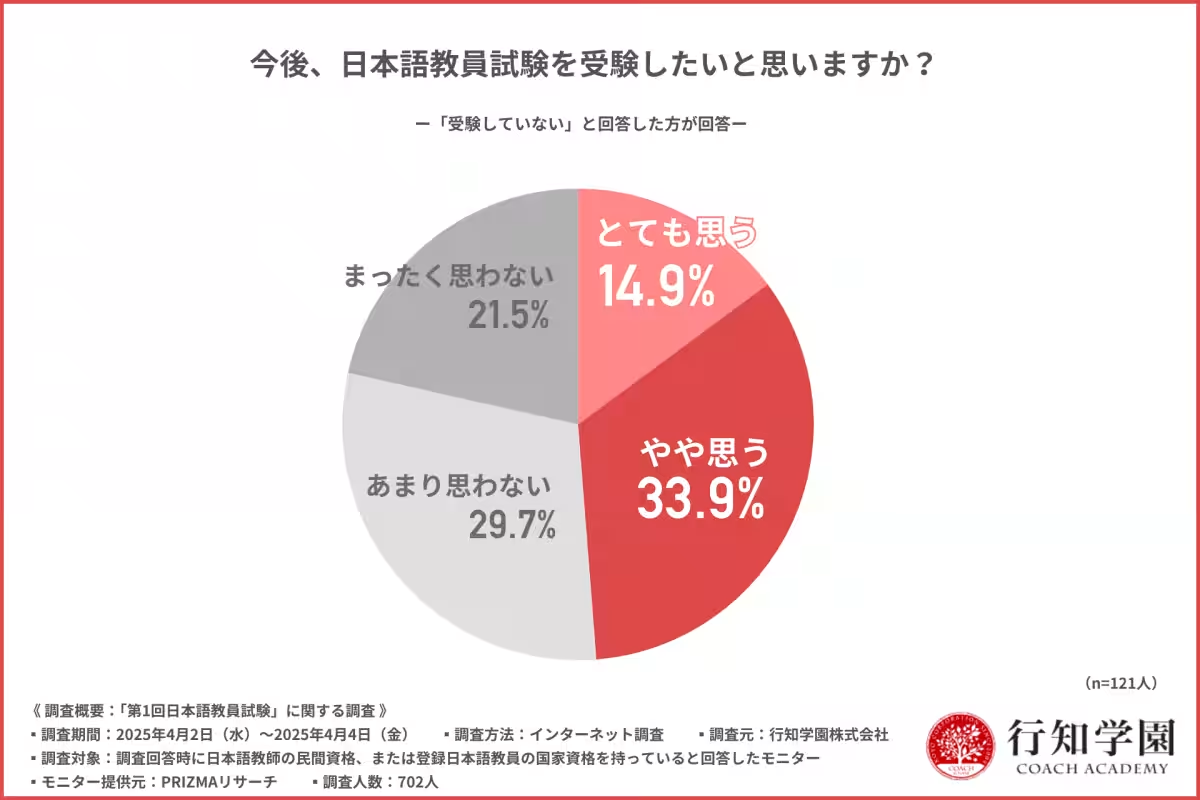

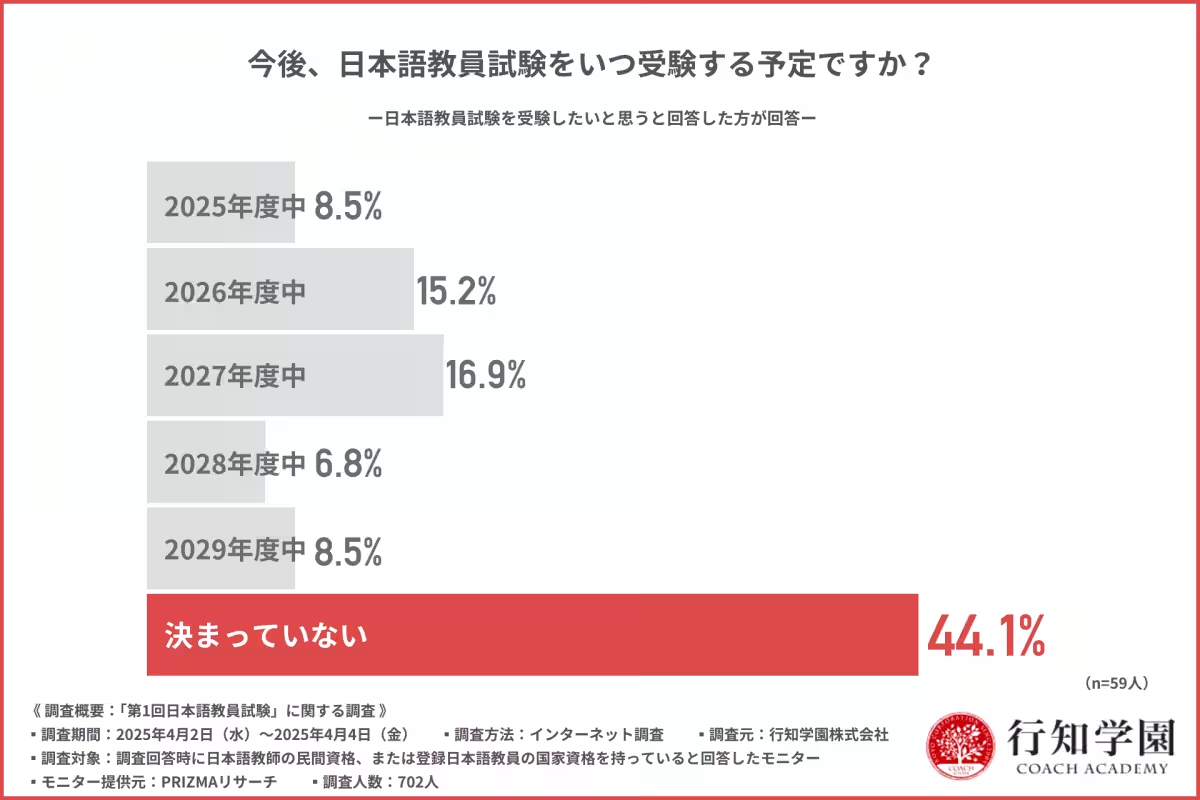

未受験者の動向

まだ試験を受けていない方の約半数が「受験したい」と考えているものの、具体的な受験予定は「未定」が多く見られました。このことは、試験内容についての理解を深めたり、様子を見たりしつつ、資格取得への意欲が高いことを示しています。今後は、情報収集や計画的な準備が重要となります。

日本語教師としての将来

受験後の職業選択について尋ねると、多くの受験者が国内の日本語学校や小中高校での就業を希望していることが確認され、教育の場に対する関心が強いことがわかりました。また、一般企業の人事や研修担当といった新たな職域の開拓の必要性も提起されています。

結論

今回の調査を通じて、日本語教員試験における受験者の実情、試験の難しさ、増加する専門講座へのニーズが明らかになりました。今後、専門的な教育機関が提供するサポートが、より一層重要な役割を果たすことでしょう。試験対策から就職のサポートまで、包括的に支援し合う体制が必要です。行知学園は、次回の試験に向けた北海道地区へのモニターキャンペーンを展開しており、受験を予定している方々にとって有意義な機会を提供しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。