福岡県福津市、小中学校で牛乳選択制の制度が始まる!

福岡県福津市の学校で牛乳選択制が導入へ

福岡県福津市では、2025年度から小中学校の給食において、アレルギーや乳糖不耐症の診断書がなくても飲用牛乳を停止できる新しい制度が始まります。これは、さまざまな理由で牛乳を摂取したくないという家庭にとって、とても救いとなるでしょう。同市ではこれまで、学校給食だけで年間5万本以上の牛乳が廃棄されており、この無駄を減らすことが期待されています。

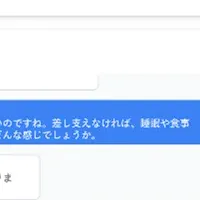

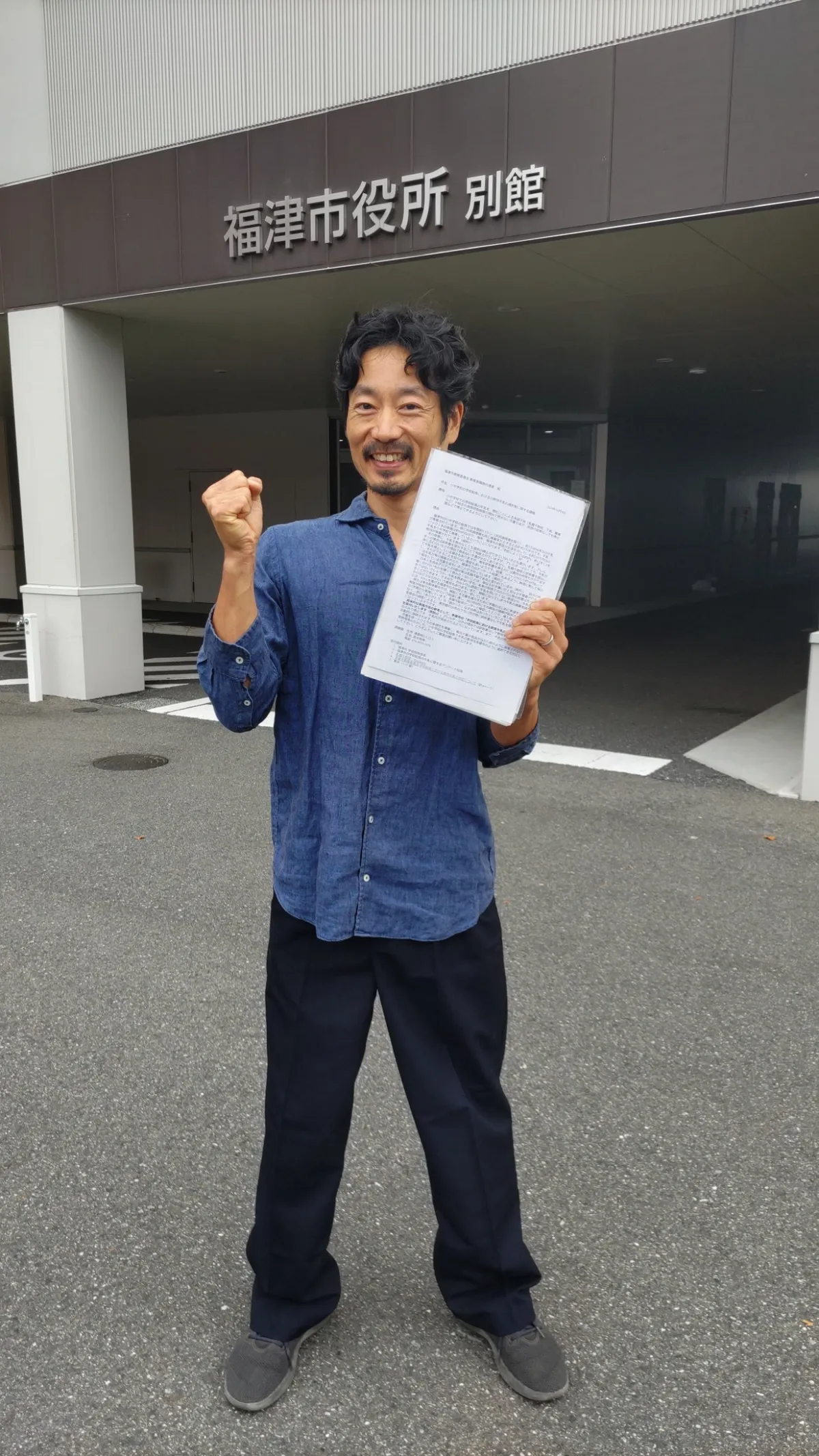

この制度の背景には、2024年10月に提出された「学校給食における牛乳の選択制に関する請願」があります。請願とは、誰でも行政や議会に望む変化を求める手段であり、福津市でも採択された結果、牛乳選択制が実現しました。2022年には東京都多摩市で同様の請願が採択され、2023年から制度が導入されています。今回の福津市は、この流れを引き継ぐ重要な事例となります。

なぜ日本で牛乳が選択制となる動きがあるのでしょうか。実は、日本人を含むアジア人の約90%が乳糖を分解しにくい体質であることが判明しており、これが「乳糖不耐症」と呼ばれています。哺乳類として離乳後に乳を消化する必要がなくなることは自然なことであり、乳糖の摂取に対する見解も変わってきたとも言われています。国際的に見ても、学校給食で牛乳が強制されている国は少数派で、日本がその代表格となっています。

牛乳の習慣は、戦後アメリカの影響によって日本に導入されました。昨今、無理に牛乳を摂取することに対して抵抗感を持つ子どもたちも多く、福津市でも、就学前に牛乳を飲まなかった子が小学校で我慢して飲み続けた結果、体調を崩すことがあるという実例も報告されています。

実際、あるクラスでのエピソードが印象的です。牛乳選択制についての通知が届いた時、一人の生徒が喜びを声にした際、他の子どもたちも賛同し、自分たちの牛乳に対する気持ちを語り合ったということです。特に、アレルギーや体質的な理由から牛乳を受け入れられないという意見が尊重される流れになりつつあります。他にも、牛乳の栄養価に関しては胡麻などの他の食品にもカルシウムが豊富であることがあまり知られていない現状があります。

さらに、動物福祉の観点から牛乳生産に対する疑問も高まっています。全国で約4万頭の母牛が牛乳のために妊娠させられ、その子牛が引き離されるという現実を知っている人が増えており、これが牛乳を選択しない理由になっている消費者も多いです。福津市でのこの動きが広がることで、日本全国の学校給食で牛乳を選ぶ選択肢が増えることが期待されています。

福津市で請願を行った高橋有希氏は、「教育委員会に請願するのは意外と簡単でした。牛乳選択制が全国に広がれば、牛の乳の無駄を減らし、自分の身体に合った飲み物を選ぶ貴重な食育にもつながると考えています」と述べています。こうした動きが進むことを願い、今後の変化に期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。