生成AIの未来を探る!第二回会員企業サミットレポート

生成AIの未来を探る!第二回会員企業サミットレポート

2025年7月16日、一般社団法人Generative AI Japanが主催する「第二回会員企業サミット」が開催され、アルサーガパートナーズ株式会社も参加しました。このサミットでは、生成AIを駆使したビジネスの未来を模索し、さまざまな企業がその可能性についての議論を展開しました。特に、生成AIの活用における実例や課題が取り上げられました。

Generative AI Japanについて

Generative AI Japanは、生成AIの導入を促進し、ビジネスにおける競争力を高めることを目指して2024年に設立されました。代表理事には慶應義塾大学医学部教授の宮田裕章氏が就任し、19名の有識者たちが理事や顧問として参画しています。現在70社以上の企業がこの組織の会員として活動しています。

アルサーガパートナーズとその取り組み

アルサーガパートナーズは、サミットで自社の生成AIにおける取り組みを披露しました。代表の小俣泰明氏は、生成AIの実用化に向けた新たな戦略や利活用について語りました。特に、生成AIの研究を進めるAI Labの所長である横溝比呂氏が、実際のショートピッチで具体的な技術と成功事例を紹介しました。

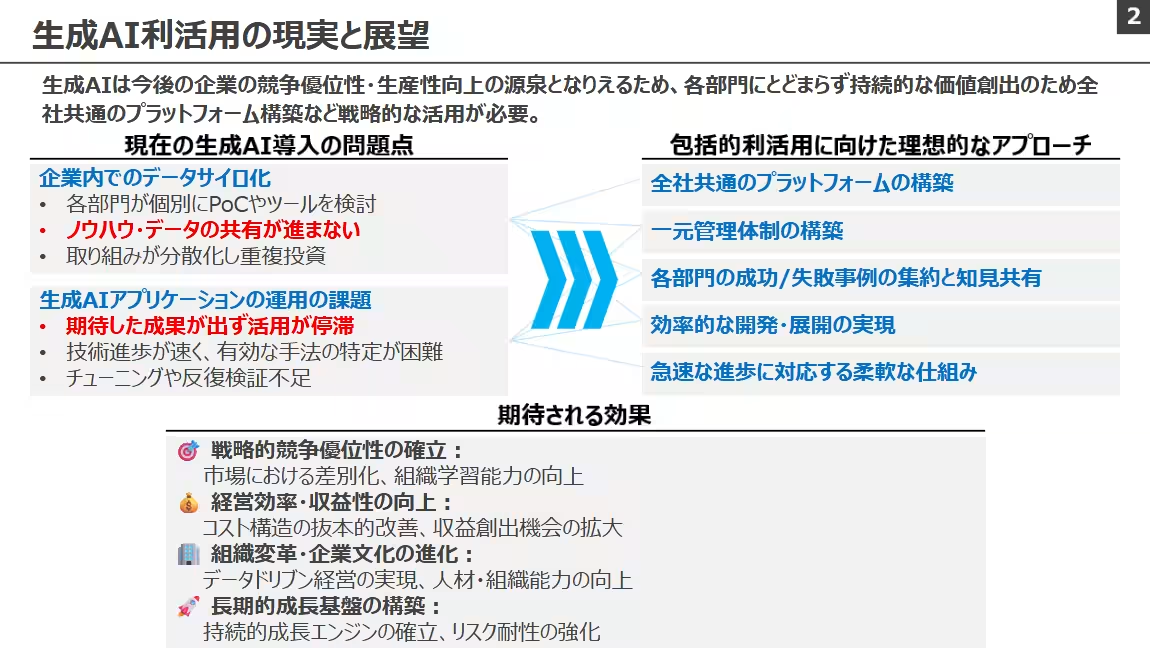

生成AIを取り巻く現状

生成AIの技術は急速に進化しておりますが、企業が直面している課題も多岐にわたります。中でも、「企業内データのサイロ化」が大きな問題であり、各部門が独立して生成AIの導入を進めることで、情報共有が進まない状況が浮き彫りになっています。このような現状では、重複投資や取り組みの分散化が問題となり、全社的な成果が上がりにくくなっています。

また、生成AIの技術は日々進化しているため、企業は最適な活用方法を見つけるのが難しいとの声もあります。期待する成果が得られず、導入が停滞することも少なくありません。

企業全体での生成AI活用を進めるための戦略

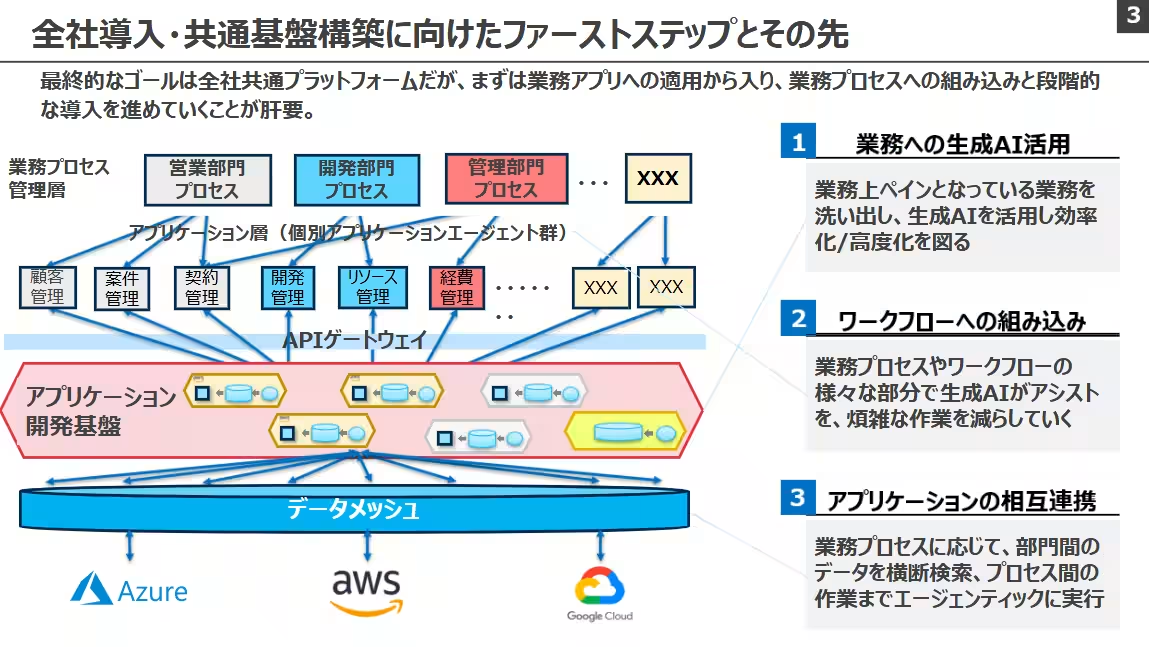

この課題を解決するには、全社的に生成AIを有効活用するための戦略的なアプローチが必要です。ここでは、アルサーガパートナーズが提案するいくつかの取り組みを紹介します。

1. 共通プラットフォームの構築

各部門が独自にAIツールを導入するのではなく、全社共通のMLOps基盤を整備し、運用コストを削減します。

2. 一元管理体制の確立

AIの技術選定や予算配分を一元管理し、重複投資を防ぐ体制を築きます。

3. 知見の共有と標準化

成功と失敗の事例を集約し、社内ナレッジベースとして活かすことで、各部門の試行錯誤を減少させます。

4. 開発・展開の効率化

CI/CDパイプラインを整備し、開発から運用までの時間を著しく短縮させる取り組みを進めます。

5. トレンドへの柔軟な対応

最新技術の評価と導入判断を迅速に行うことで、変化に強い組織を目指します。

これらの施策を通じて、企業は競争優位性を確保し、収益性を向上させることが期待されます。

具体的な導入事例

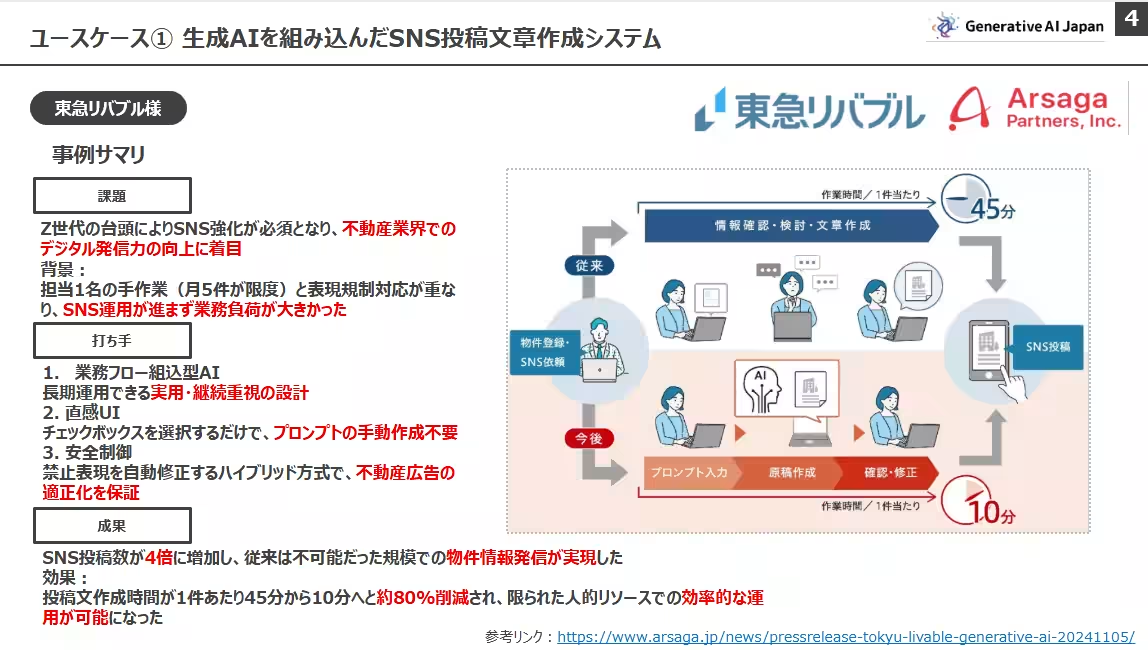

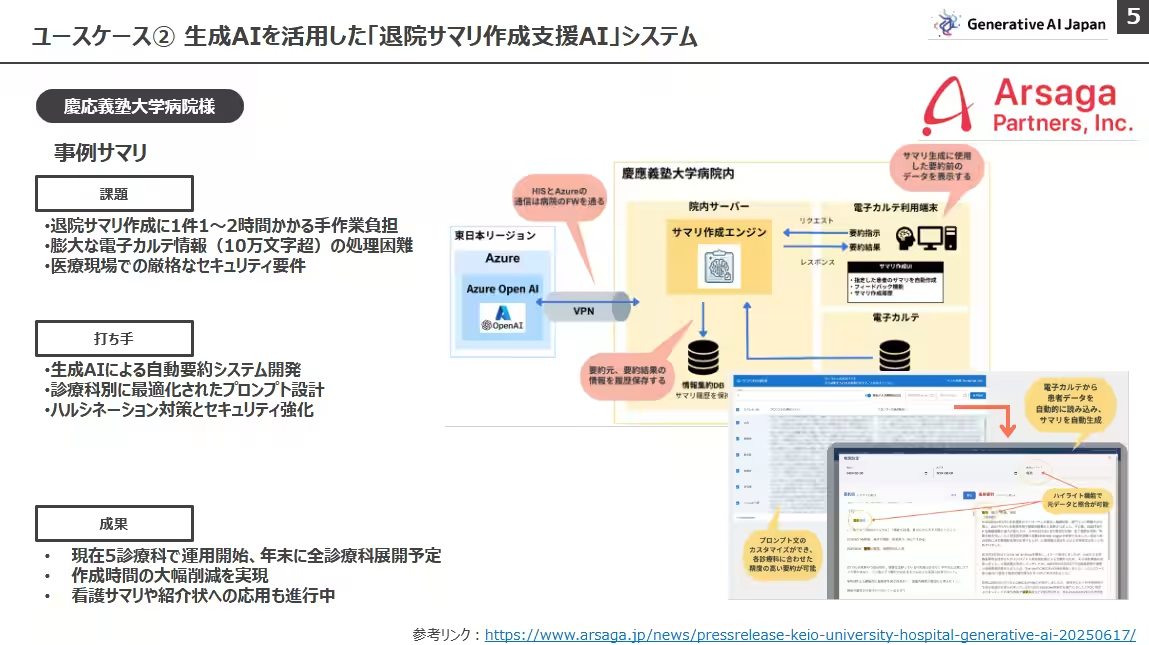

サミットでは、生成AIを活用した具体的な導入事例も紹介されました。ある不動産会社では、SNS運用の自動化に成功し、投稿数が4倍に増加した事例が報告されました。また、慶應義塾大学病院では、退院サマリ作成をAIで自動化することで、作成時間の大幅な効率化を実現しました。

まとめ

生成AIの活用は、企業が抱える多数の課題に対するソリューションを提供する可能性を秘めています。アルサーガパートナーズは、今後も生成AIの研究開発に力を入れ、さまざまな業界での社会実装を進めていく所存です。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。私たちと共に次世代のビジネスを創造しましょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: アルサーガパートナーズ AI技術 Generative AI Japan

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。