久留米市で衛星データを活用した水害対策の実証実験が開始

久留米市での画期的な水害対策実証実験

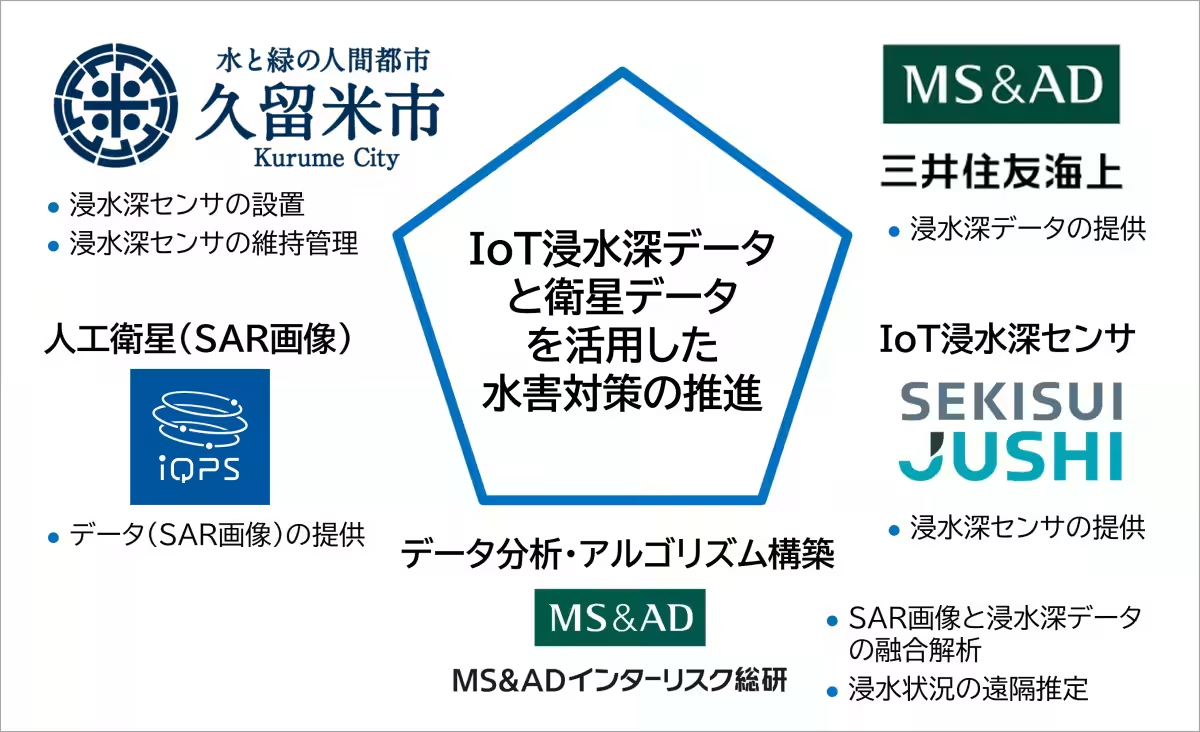

福岡県久留米市が注目されています。ここでは、世界的に評価される小型SAR衛星を開発する株式会社QPS研究所が主導する水害対策に関する実証実験がスタートしました。今回の実験は、QPS研究所、積水樹脂、三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研の4社と久留米市が連携し、IoT技術と衛星データを駆使した新たな防災DXを実現することを目指しています。

水害対策の重要性

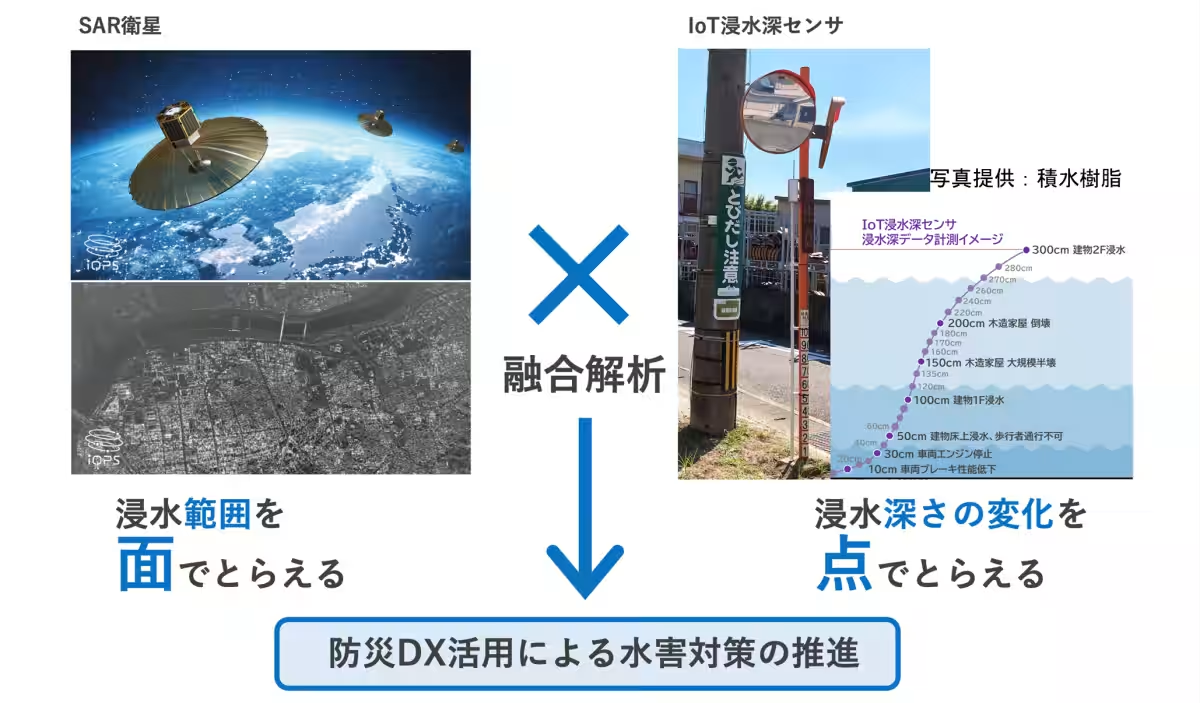

久留米市は九州最大の一級河川・筑後川流域に位置し、内水氾濫による被害が多発しています。市全体として、「流域治水推進プロジェクト」をスタートし、地域協力で浸水対策を進めています。しかし、現状の手法だけでは限界があります。この実証実験では、最新のIoT浸水深センサとQPS研究所の小型SAR衛星「QPS-SAR」を組み合わせることで、より迅速かつ効果的な水害対応を実現することが期待されています。

具体的な取り組み内容

本協定に基づき、5者は互いの技術を活用し、久留米市の水害リスクを高精度で把握・分析する体制を整えます。これにより、浸水状況を遠隔で迅速に把握し、適切な避難支援や災害対策が可能となります。具体的に以下の4つの取り組みが行われます。

1. IoT浸水深センサの設置・管理: 過去の浸水データに基づき、適切な場所にセンサを配置し、その維持管理を行います。

2. データの提供: 積水樹脂と三井住友海上がIoT浸水深センサで得られたデータを提供し、リアルタイムでの状況把握を可能にします。

3. 衛星データの供給: QPS研究所が提供するSAR画像データをもとに、降雨時の浸水状況を把握します。

4. データ分析: MS&ADインターリスク総研が、収集されたデータを解析し、浸水リスクを評価します。

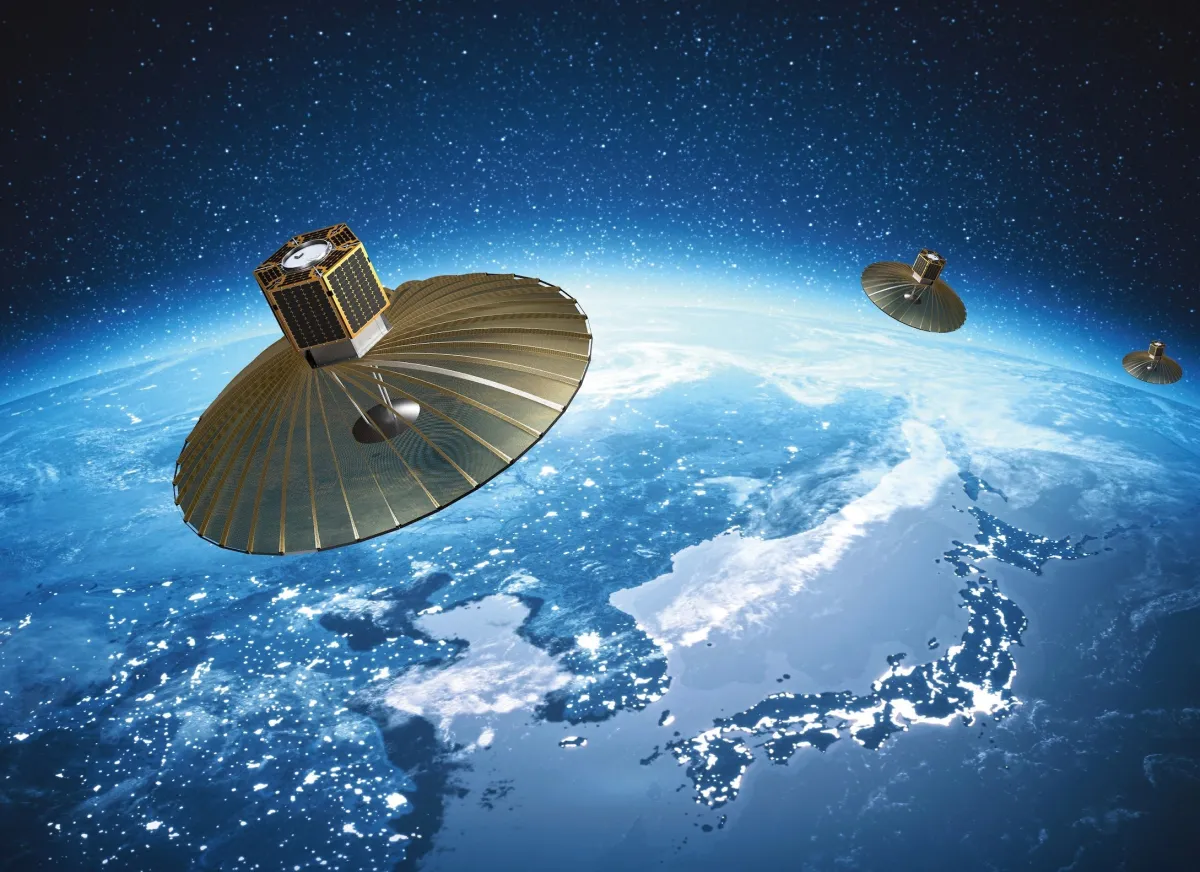

小型SAR衛星「QPS-SAR」の力

QPS-SARは、昼夜を問わず高精細に地表を観測することができる小型の衛星です。最大46cmの分解能で、水面を黒く描画する特性を利用し、過去の画像と比較することで浸水状況を正確に把握できます。これにより、災害時における迅速な状況把握が可能となります。QPS研究所は、2028年を目標に様々な地域を観測できる衛星を展開する計画を立てています。

今後の展望

この取り組みは、地方自治体と企業が協力し、テクノロジーを活用している良い例です。QPS研究所は、「衛星を通じて人々を不安から解放し、日々の暮らしを支える」というビジョンを掲げ、今後も進化を続けていく方針です。久留米市での実証実験が成功し、多くの地域で活用されることが期待されます。

この新たな水害対策の実施は、国や地域にとって非常に重要なステップです。また、衛星からの情報提供が今後の防災・減災に大いに貢献することを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。