未来の実験室:AIとロボットが切り拓く自動化の新章

未来の実験室:AIとロボットが切り拓く自動化の新章

理化学研究所(理研)、筑波大学、梅馨堂合同会社などの共同研究グループが提案した「Self-maintainability(SeM)」という新概念が、実験室自動化の未来を変えるかもしれません。この研究チームは、実験室を一つの統合システムとして捉え、AIとロボットが自律的に実験を運営する新しいラボの設計思想を発表しました。これにより、研究者たちの裏方作業が大幅に軽減されると期待されています。

セムの概念とその背景

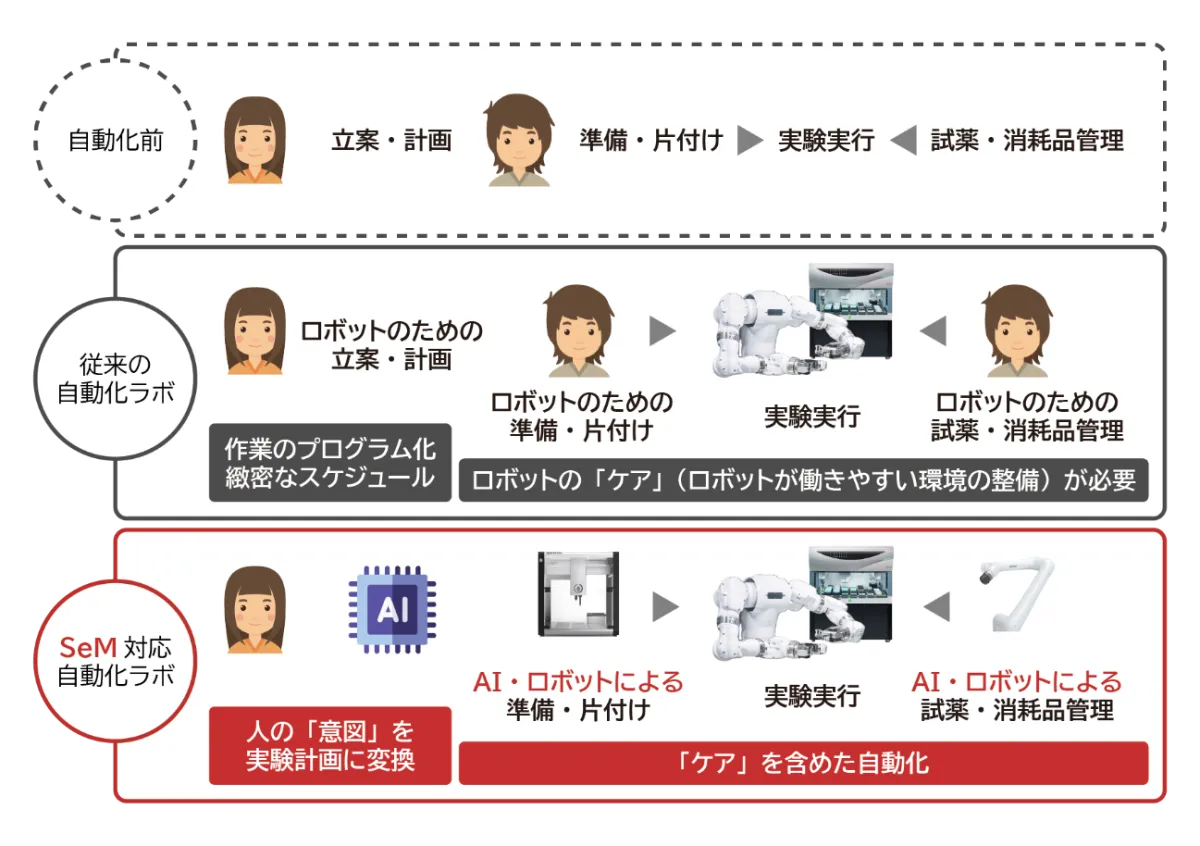

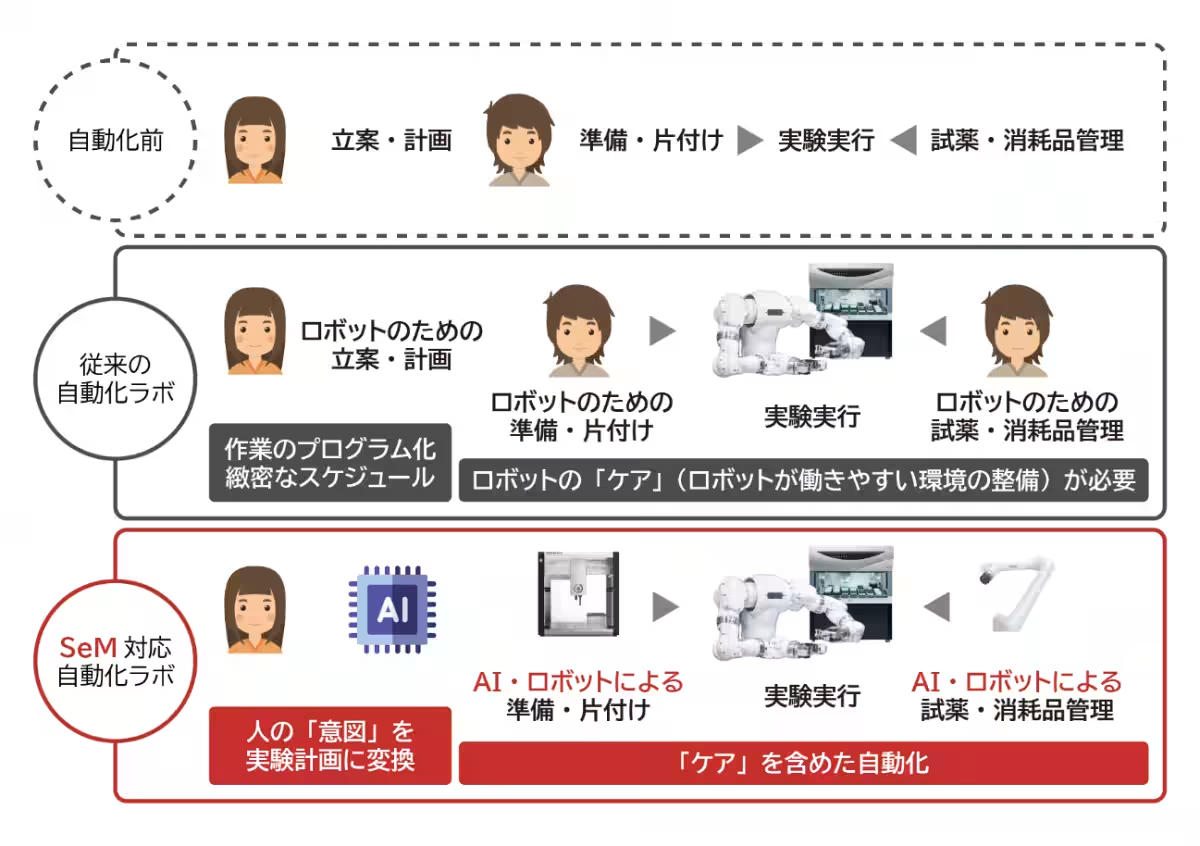

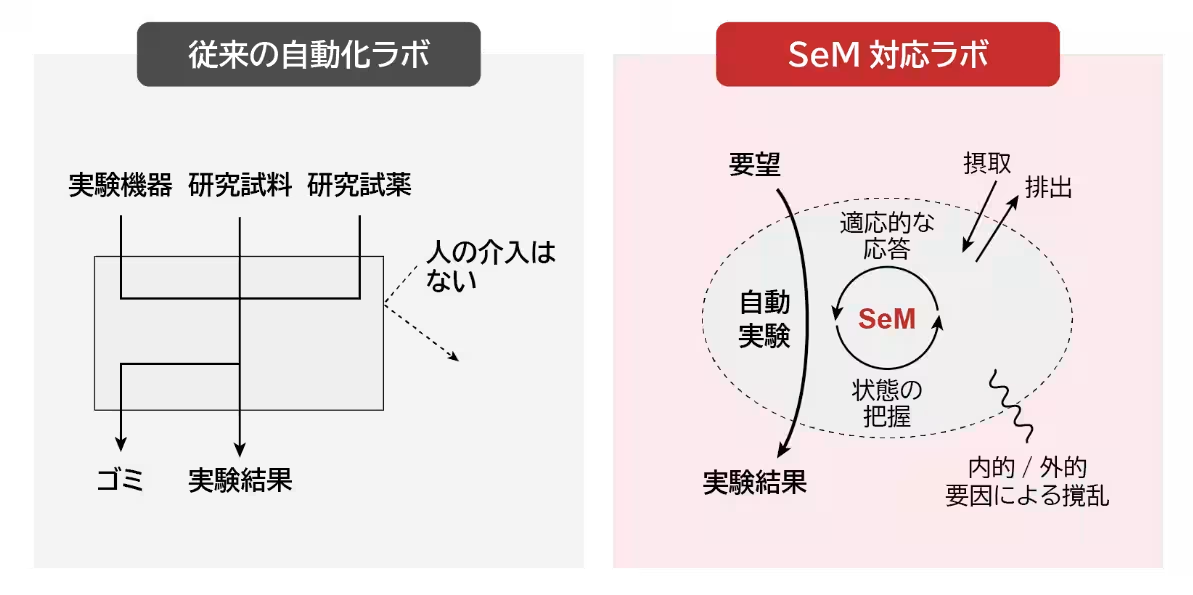

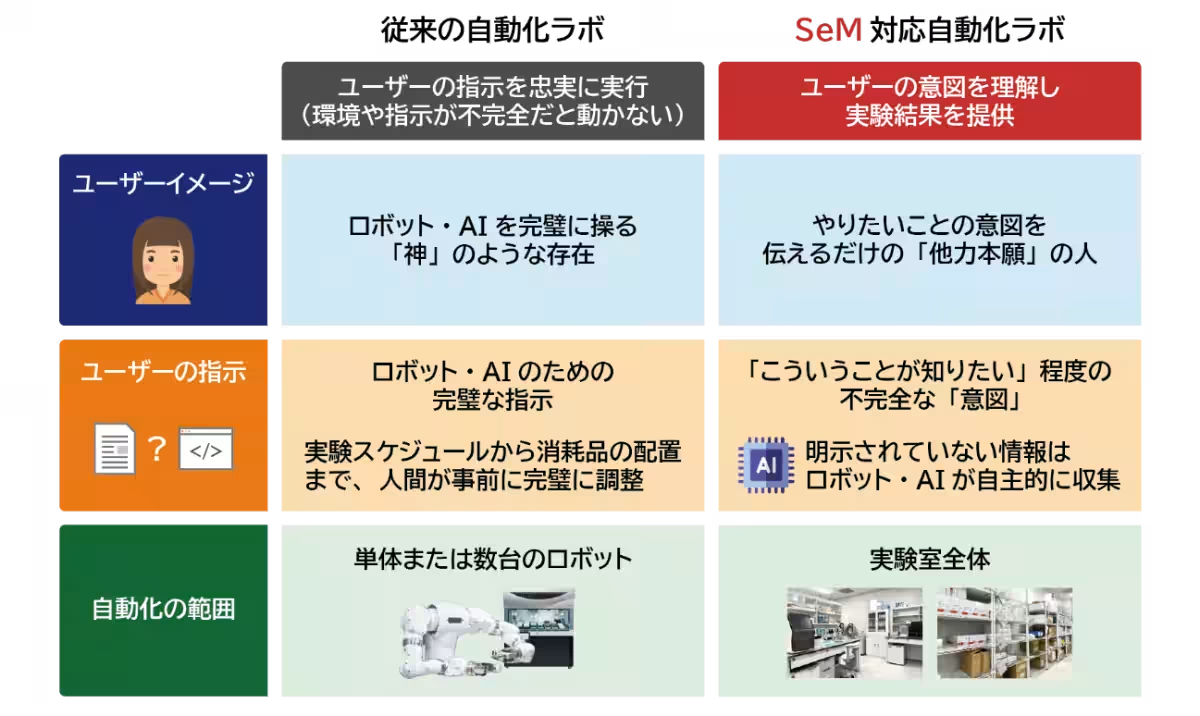

SeMとは「自己維持能力」を意味し、物資の消費や設備の消耗に直面しつつも実験を持続させることができる能力を指します。この概念は、生物の細胞が恒常性を維持するメカニズムにインスパイアを受けています。従来の実験室では、実験自動化が進む一方で、ロボットやAIが目の前のデータを自動で解析する一方で、必要な実験手順やリソース管理などのケアの部分は依然として人間に依存しています。この現状を打破するために、SeM対応ラボの導入が望まれています。

完全自動化への課題

科学技術が進歩したとはいえ、実験室ごとの特異性や多様なニーズに応じた自動実験環境の構築は依然として難題です。従来のシステムは、ユーザーが与える明示的な指示に基づいて運用され、環境要因や突発的な問題への柔軟な対応が欠けがちでした。このため、完全自動化の実現には、ケアが自動的に行われる能力、すなわちSeMの実装が必要です。

SeM対応ラボの機能と利点

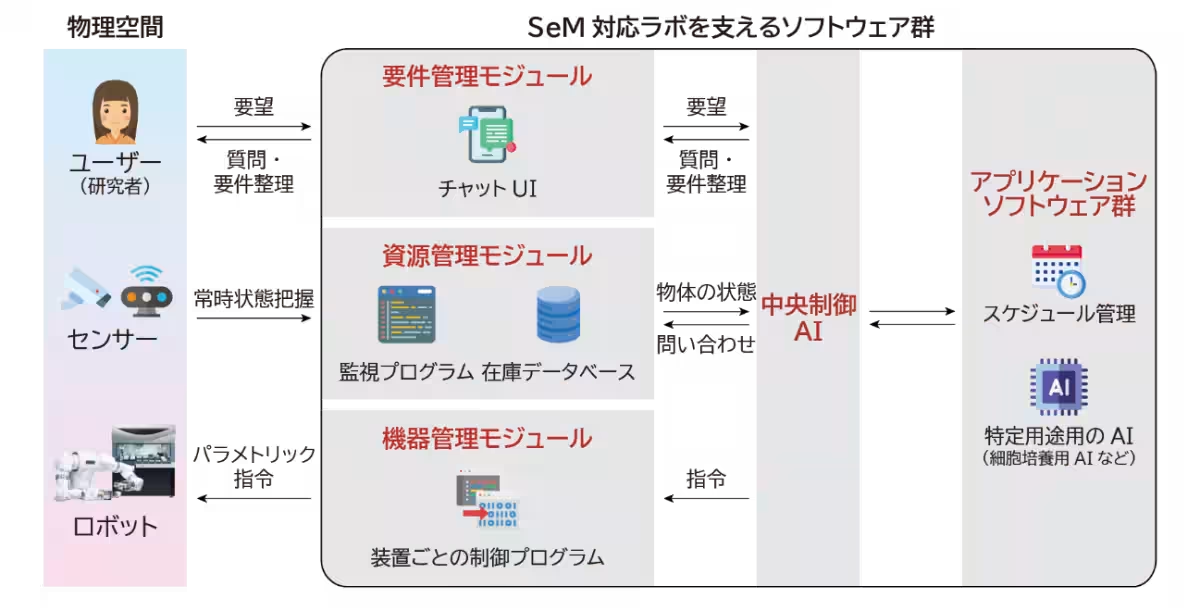

新しいSeM対応ラボでは、AIが実験に必要な情報を自ら収集し、波及的にデータを解析することで、ユーザーの意図を実現します。このラボは以下の特長を持ちます:

1. ユーザーの要求の能動的収集: ユーザーが明確にできない条件もチャット形式で素早く把握。

2. センサーによる状態監視: 内部や外部の撹乱要因を考慮し、常にラボの状態を把握。

3. 柔軟なロボット制御: 指示に対して事前に設定されたパターンに依存せず、自らの判断で動作。

4. 動的な実験受け付け: 実験中でも新たな要望に対応しやすい状態を維持。

これらの機能によって、研究者は面倒な管理業務から解放され、発想や分析作業に専念できる環境が提供されます。

今後の展望

SeMの理解とその実装は、さらなる自動化を促進し、再生医療や創薬市場に革命をもたらす可能性を秘めています。作業負担の軽減や柔軟な運営が実現されることで、研究効率が飛躍的に向上すると期待されています。試薬の補充や装置の調整をAIが自律的に実行できる未来は、間違いなく近づいています。これにより、長期的な培養や並行試験のスピードアップが可能になり、多くの研究者が夢見たスムーズな実験環境が実現するでしょう。

総括

理化学研究所の新たな試みであるSeM対応ラボは、まさに未来の実験室を形成する重要なステップです。この技術革新により、私たちの科学研究がさらに進化することを期待し、次世代の自動化を見守りたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。