京都大学と三生医薬が提案する環境に優しい3Dプリンティング技術

京都大学と三生医薬が提案する環境に優しい3Dプリンティング技術

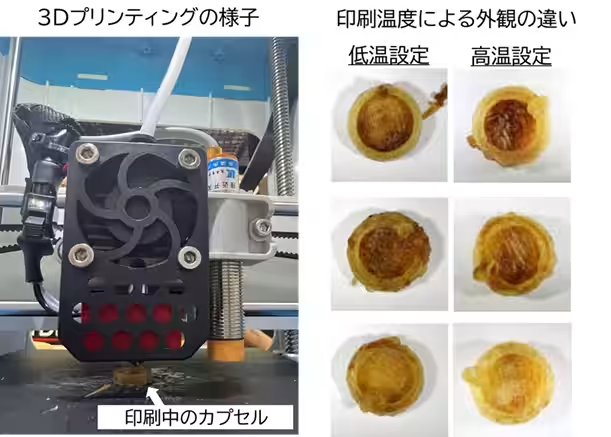

最近、京都大学と三生医薬株式会社が共同で発表した新たな製造技術が注目を集めています。これは、3Dプリンティングを使い、植物由来のカプセルを製造する技術。この革新的な取り組みは、特に持続可能な社会の実現に向けて、動物由来成分の代替や環境に配慮した素材の重要性が高まる中で進められています。

研究の背景と目的

この研究は、近年の環境問題への意識の高まりを受け、動物性原料の使用を削減する技術の開発が求められていることからスタートしました。従来のゼラチンカプセルは、加工性に優れていますが、動物由来成分を使用することによる環境負荷が問題視されています。そこで、京都大学大学院農学研究科の小林敬助教と三生医薬は2023年から共同でこの研究を進めてきました。

大豆由来のカプセル技術

開発されたカプセルは、大豆タンパク質を主成分としており、動物性原料を一切使用しないため、ヴィーガンにも適合します。また、有機溶媒を使用しない製造工程により、環境への影響を大幅に軽減しています。3Dプリンティング技術を利用することで、カプセルの形状やサイズを自由に設計できるため、顧客のニーズに応じた高度なカスタマイズが可能です。

研究発表について

この取り組みは、2025年3月に開催される日本農芸化学会の札幌大会で発表される予定です。発表内容は「大豆タンパク質フィルムの製膜における水分活性の影響」で、複数の研究者が出演予定です。具体的には、蔵田実生氏(京都大学農学部)をはじめとする研究チームがこの活動に関与しています。

発表会の注目ポイント

発表内容は、以下のポイントに注目されています。

- - 大豆タンパク質を主成分とするカプセル製造技術

- - 環境負荷を減らした有機溶媒不使用の製造プロセス

- - 3Dプリンティング技術の活用による自由な形状設計

- - 健康食品や医薬品だけでなく、生分解性の包装素材としての可能性もあり

企業の今後の展望

三生医薬と京都大学は、この技術を将来的に商業化し、環境に配慮したソフトカプセル技術の普及を目指しています。具体的には、食品・医薬品メーカーとの共同開発や、サステナビリティを重視した企業との連携を進める方針を示しています。これにより、より幅広い産業での応用が期待されています。

研究責任者のコメント

山口 礼司、三生医薬 常務取締役研究開発本部長は「環境に配慮した画期的な製造技術を通じて、健康食品や医薬品の分野での持続可能な製品の普及を目指しています」と述べています。この技術がもたらす可能性は大きく、さらなる共同研究についても期待が寄せられています。

今後も研究が進展し、この技術が実用化されることで、私たちの生活がより持続可能なものになることが期待されています。興味がある企業・研究機関はぜひ連絡を取り、共同開発の門を叩いてみてはいかがでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。