子どもの発育に影響を与える生活習慣と食事の課題とは

子どもの発育に影響を与える生活習慣と食事の課題とは

近年、子どもたちの生活習慣や食習慣にはさまざまな変化が見られ、それが将来の健康や発育に深刻な影響を及ぼす可能性があることが懸念されています。スリーエー・ライフ株式会社は、これらの課題を把握するために教員・養護教諭と医師を対象に調査を実施しました。この調査から得られた結果を基に、子どもの発育に影響を与える生活習慣や食生活について考えていきます。

調査の概要

調査は2025年9月29日から30日まで行われ、1,009人を対象にしています。調査対象者の中には、小中学校の教員や養護教諭、医師が含まれており、それぞれの立場からの意見が集められました。

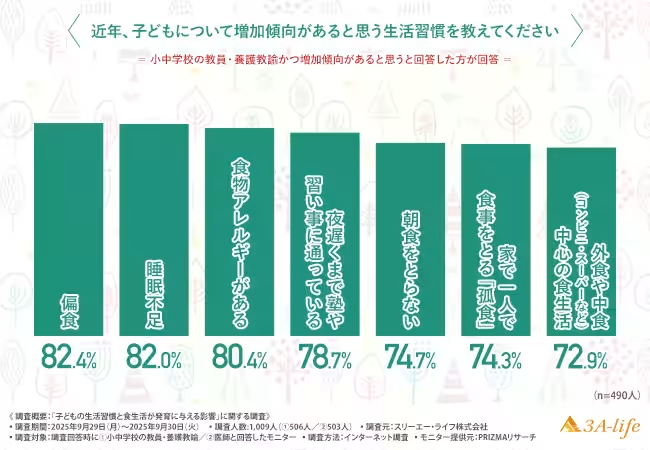

生活習慣の変化とその影響

今回の調査では、まず「最近増加傾向にあると思う子どもたちの生活習慣」について、教員や養護教諭の回答をまとめました。

- - 偏食:82.4%が『増加傾向がある』と回答

- - 食物アレルギー:80.4%

- - 朝食をとらない:74.7%

- - 高頻度の外食や中食:72.9%

- - 孤食:74.3%

- - 夜遅くまでの塾や習い事:78.7%

- - 睡眠不足:82.0%

これらの結果から、子どもたちが抱える食生活や生活リズムの乱れが多くの教員によって認識されていることがうかがえます。

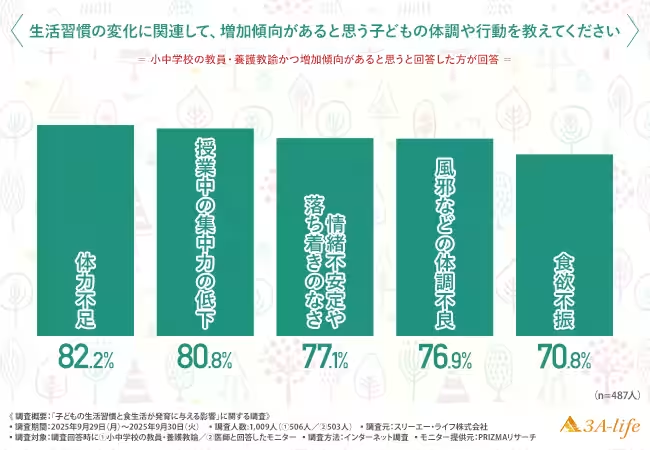

健康に対する具体的影響

子どもたちの生活習慣の乱れが、実際にどのような健康状態や行動の変化を引き起こしているのでしょうか。調査では以下のような項目が挙げられました。

- - 授業中の集中力の低下:80.8%が『増加傾向がある』

- - 体力不足:82.2%

- - 風邪などの体調不良:76.9%

- - 情緒不安定:77.1%

- - 食欲不振:70.8%

このように、生活習慣の乱れが子どもたちの心身に具体的な形で表れています。特に、体力不足や集中力低下は教育現場において大きな懸念事項とされており、これが学習効率にも影響を与えることが予想されます。

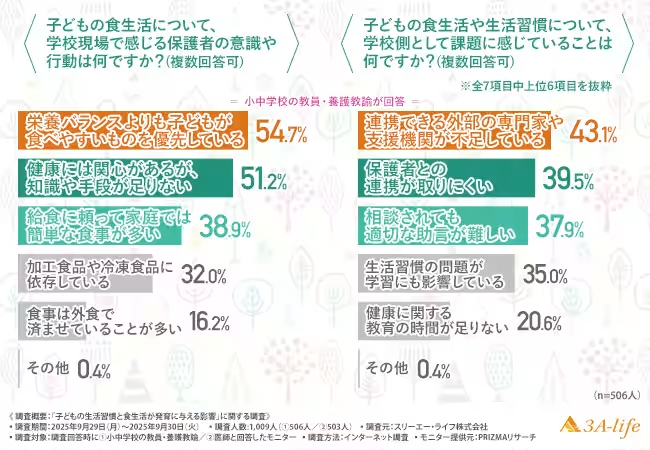

保護者の意識とその影響

教育現場の教員や養護教諭は、保護者の意識にも課題を感じているといいます。調査によると、保護者は『栄養バランスよりも食べやすさを優先している』と考える教員が54.7%に上る一方、家庭での食生活が『簡便化・外部依存化』しているとの視点も明らかになりました。

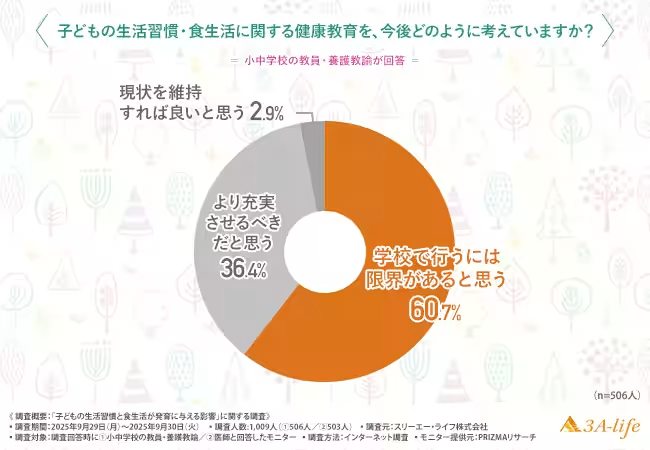

保護者の意識や行動は、子どもたちの健康に大きな影響を与えるため、今後の教育や支援においてもその重要性が認識されています。学校側は『外部の専門家や支援機関が不足している』と感じており、さらなる連携の必要性が高まっています。

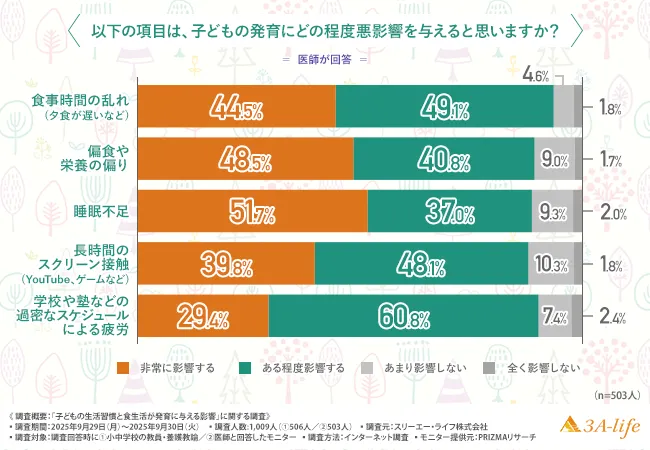

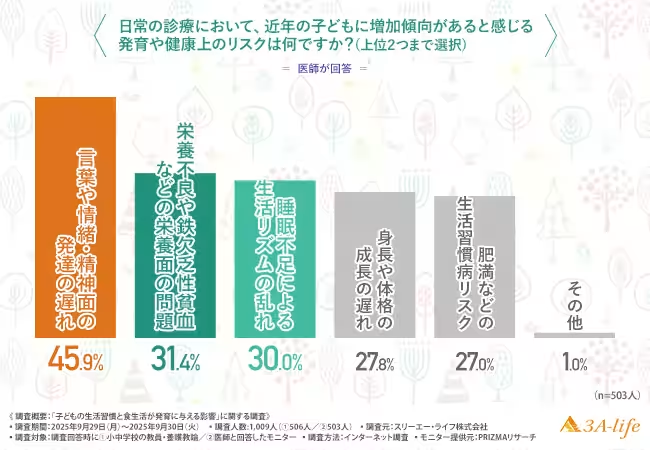

医師の視点: 発育に影響を与える要因

医師への調査では、子どもの発育に流入される生活習慣や要因として、以下が指摘されました。

- - 食事時間の乱れ:93.6%が影響あり

- - 偏食:89.3%

- - 睡眠不足:88.7%

特に、食事時間の乱れが最も深刻な影響を及ぼす要因として挙げられており、生活リズムと栄養の質が子どもの成長にどれほど関与しているかが明らかになりました。

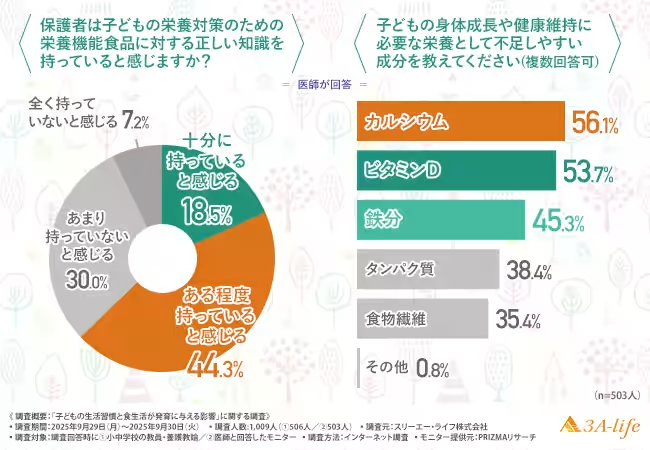

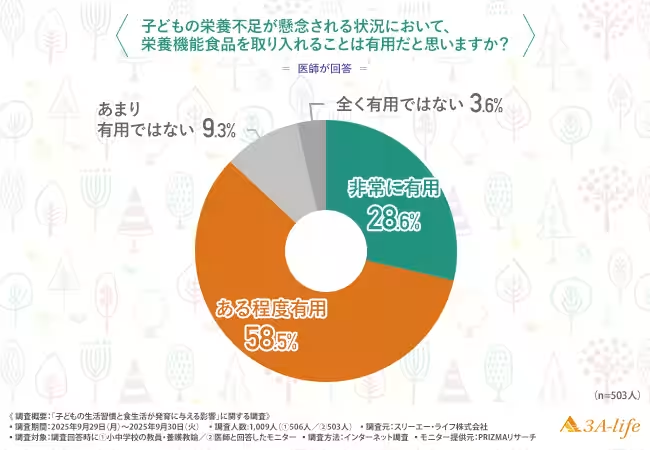

栄養機能食品の活用

調査を通じて約9割の医師が、栄養機能食品を取り入れることについて『有用』と評価しています。子どもたちの栄養不足への対策として、栄養機能食品の活用が期待されています。

具体的に、カルシウムやビタミンD、鉄分が不足しやすい栄養素として認識されており、これらを補う手段として栄養機能食品が前向きに評価されています。

総括

今回の調査から、子どもの生活習慣と食生活が発育に与える影響について、多様な視点からの意見や認識が明らかになりました。家庭や学校だけでは不十分な限界を感じている現状を前に、全体での協力が求められています。子どもの健康管理や教育において、今後の課題解決に向けた努力が一層重要になってくると考えられます。栄養機能食品の活用は、その一環として大きな期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。