AI自動化が切り拓く半導体研磨フィルムの未来を探る

AI自動化が切り拓く半導体研磨フィルムの未来を探る

九州工業大学とMipox株式会社が、半導体向け研磨フィルムの外観検査工程におけるAI自動化技術の実証実験を開始しました。この取り組みは、半導体デバイスの高集積化が進む中、製造工程における研磨フィルムの品質保証の重要性が増す中で行われており、従来の目視に依存した検査方式の限界を克服することを目的としています。2025年3月26日に開催されたPoC(概念実証)報告会では、中間成果が発表され、注目を集めました。

背景

半導体産業は、技術の進化によりますます高集積化が進んでいます。これに伴い、シリコンウェーハや光学部品などの製造に必要な研磨フィルムの品質を保証することが極めて重要になってきました。従来の方法では、作業者が目視で品定めを行っていましたが、このアプローチは検査の精度にばらつきがあり、作業負荷が大きく、また労働人口の減少といった問題を抱えています。これらの課題を克服すべく、九州工業大学とMipoxは連携してAI技術による自動化を実現するための実証試験を開始したのです。

研究成果とAIモデルの開発

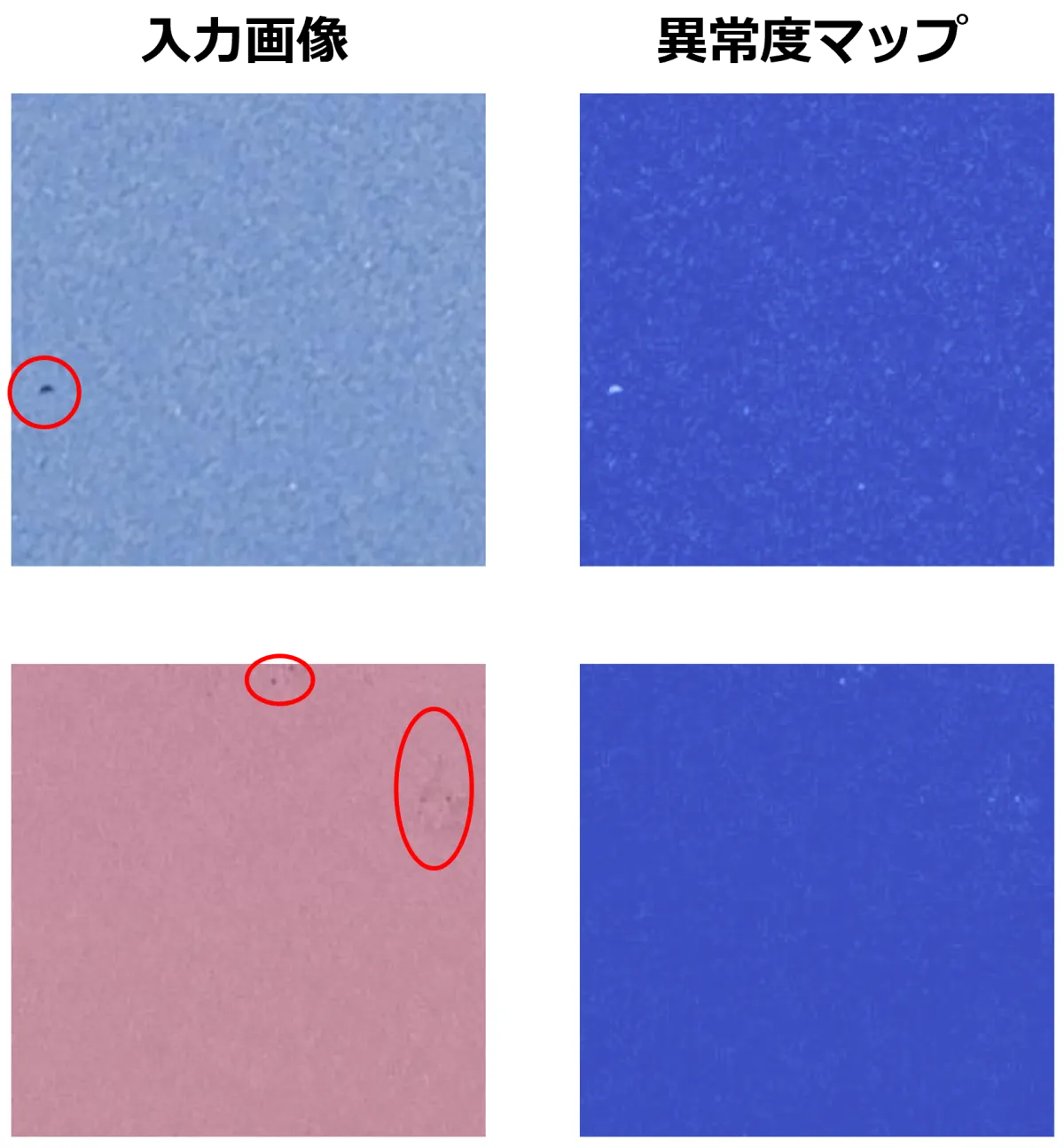

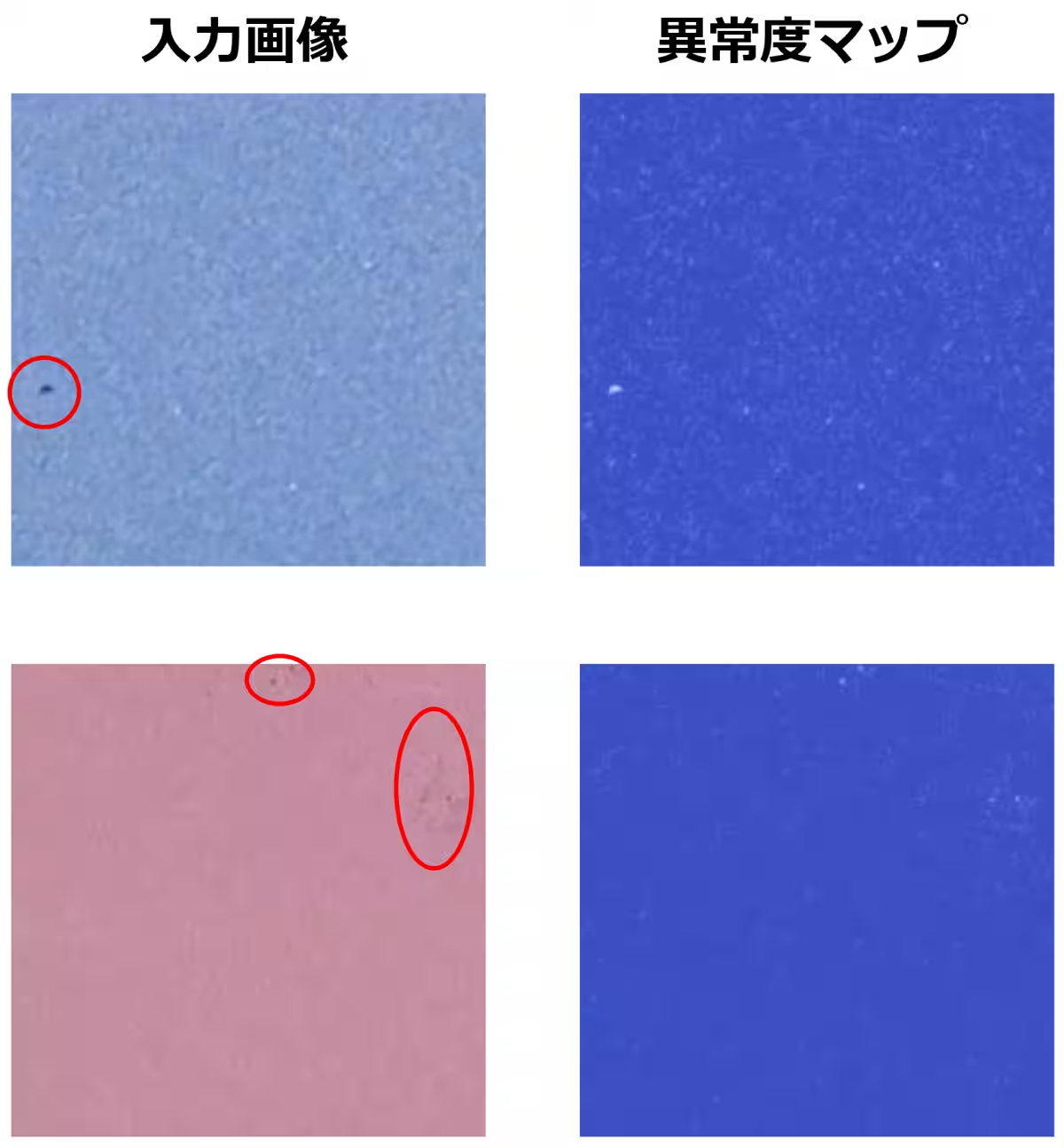

実証実験では、まずMipoxが「良品」と確認した画像データを基に、九州工業大学が深層学習モデルの訓練を行いました。成果の一つとして、AIモデルが生成した異常度マップによって異常箇所を可視化し、特定の色系統の研磨フィルムにおいて、良品と不良品の分類に100%成功しました。このことは、AIがどれほど高精度で異常を検知できるかを示しています。

さらに、AIモデルの出力に対し画像処理による後処理を適用し、特定色系研磨フィルムの異常検知性能が向上しました。しかし、白系研磨フィルムの「色ムラ」の検出精度には課題が残っています。今後の重要な取り組みとしては、色系統ごとの異常パターン特定精度を向上させること、実製造ラインへの導入とその精度評価が挙げられます。

産学連携と今後の展望

九州工業大学の徳永旭将准教授は、この実証実験を主導しており、人工知能や機械学習の分野での多数の研究実績があります。特に異常検知技術を用いた外観検査において、芸術的な技術を用いることで、研磨フィルム固有の特性に対応したAIモデルが構築されています。

九州工業大学とMipoxは、今後も産学連携を強化し、半導体用途研磨フィルムの外観検査工程を高度に自動化していく考えです。このプロジェクトが実現することで、品質保証の信頼性が向上し、検査工程の効率化が図られ、結果として半導体産業全体の生産性が強化されることでしょう。

Mipoxの概要と未来への挑戦

Mipox株式会社は創業から100年近くが経ちます。1925年に設立され、当初は輸入商社としてスタートしましたが、その後1970年代から研磨分野に本格的に参入しました。同社は現在、ハイテク産業向け研磨技術を持ち、「塗る」「切る」「磨く」といったコア技術を武器に、さらなる成長を追求し続けています。

100年を迎える今後も、持続可能な社会の実現を目指し、さらなる挑戦を続けることでしょう。九州工業大学との連携を通じて、未来の半導体産業を担うような技術革新を提供し、世界を変えていく姿が期待されます。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。